-

다른 이름

길경타령(桔梗打令)

-

정의

-

요약

도라지타령은 도라지와 꽃·나물 등을 소재로 하여 세마치장단에 부르는 차분하면서도 흥이 있는 서울·경기지역의 통속민요 중 하나다.

-

유래

-

내용

○ 연행시기 및 장소 대표적인 서울·경기지역 통속민요 중 하나로 신민요가 큰 인기를 얻은 시기인 1930~1940년대에 형성된 것으로 보인다. 특히 근대식 극장에서의 공연과 음반 발매, 라디오방송의 레퍼토리로 활용되었으며, 기생 또는 경기소리 명창들에 의해 불리었다. 다수의 음반이 발매되었으며, 특히 콜롬비아에서 발매된 음반(Columbia40682-A)에서는 콜롬비아앙상블에 의해 기악으로 연주되는 등 다양한 양상으로 연행되었다. 이처럼 도라지타령은 <아리랑>과 함께 대중들에게 인기가 있었던 경기민요 중 하나이다. ○ 음악적 특징 도라지타령의 음계는 ‘솔(sol)-라(la)-도(do′)-레(re′)-미(mi′)’ 5음음계이며, 종지음은 음계의 최저음인 ‘솔(sol)’이다. 이와 같은 음조직을 진경토리, 또는 창부타령토리라고 한다.

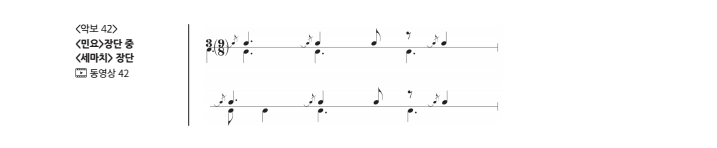

< 도라지타령 오선보 ©국립국악원 > 세마치장단으로 부르며, 한 단락의 장단수는 후렴구 12장단, 본절 16장단이다. 다른 세마치장단의 민요들처럼 중모리장단을 섞어 연주하기도 한다. 중모리로 연주될 경우 세마치장단이 4장단이 모여 중모리장단의 1장단을 이룬다.

< 세마치장단 악보 ©국립국악원 > 주요 구성음은 진경토리로 되어있으나 제5음의 시가가 비교적 길어 두드러지기 때문에 〈창부타령〉이나 〈노랫가락〉과 같은 전통적인 진경토리 민요들과 선율진행에 있어 차이를 보인다. 요성이 강하게 두드러지지 않지만 가창자에 따라 제1음에서 약한 요성이 나오기도 하며 제4음과 제5음의 간격이 장2도보다 넓게 부르는 것이 특징이다.

< 도라지타령 연주 영상 ©국립국악원 >

○ 형식과 구성 유절형식으로 본 절이 먼저 시작되고 후렴이 뒤에 붙는다. 본래 도라지타령은 후렴의 종류가 여럿이나 현재 자주 불리는 후렴구는 아래 제시된 바와 같다. 노래에 관현편성(가야금, 거문고, 대금, 피리, 해금, 아쟁, 장구 등)으로 수성반주를 하는 것이 일반적이다.

-

노랫말

1. 도라지 / 도라지 / 도라 / 지 / 심심 / 산천에 / 백도라 / 지 / 한 두 / 뿌리만 / 케어 / 도 / 대바구니로 / 반실만 / 되누 / 나 / (도라지 도라지 도라지 깊은 산 속의 백도라지 한 두 뿌리만 캐어도 대바구니에 반이 넘는구나) (후렴) 에헤요 / 에헤요 / 에헤 / 야 / 어여라 / 난다 / 지화자 / 좋다 / 저기 저산 밑에 / 도라지가 / 한들한 / 들 / (에헤요 에헤요 에헤야 어여라 난다 지화자 좋다 저기 저산 밑에 도라지가 한들한들) 2. 도라지 / 도라지 / 도라 / 지 / 은율(殷栗) / 금산포(金山浦) / 백도라 / 지 / 한 뿌리 / 두 뿌리 / 받으 / 니 / 산골에 / 도라지 / 풍년일 / 세 / (도라지 도라지 도라지 은율 금산포_황해남도 은율군 서쪽 해안에 위치한 포구_의 백도라지 한 뿌리 두 뿌리 심었더니 산골에 도라지 풍년일세) 3. 도라지 / 도라지 / 도라 / 지 / 강원도 / 금강산 / 백도라 / 지 / 도라지 / 캐는 / 아가씨 / 들 / 손맵 / 시도 / 멋들어졌 / 네 / (도라지 도라지 도라지 강원도 금강산의 백도라지 도라지 캐는 아가씨들 손놀림도 멋들어졌네) 4. 도라지 / 도라지 / 도라/ 지 / 이 / 도라지를 / 캐어다 / 가 / 마눌 파 / 깨소금 / 양념 / 하여 / 어른님 / 공경에 / 힘을 쓰 / 세 국립국악원, 『풀어쓴 민요』, 국립국악원, 2017. 26쪽.

-

의의 및 가치

도라지타령은 대중적인 인기를 얻고 경기 명창들의 레퍼토리로 널리 애창되고 있는 민요이다. 현재는 <늴리리야>와 함께 교과서의 제재곡으로 활용되며 대표적 경기민요 중 한 곡으로 널리 알려져 있다. 세마치장단의 장단을 중모리장단으로 바꾸어 연주하거나, 도라지타령과 관련한 여러 변주곡을 감상하고 느낌을 비교해보는 등 교육적 활용 가치가 높은 노래이다.

-

참고문헌

국립국악원, 『국립국악원 교과서 표준 악보집』, 국립국악원, 2022. 김영운, 『국악개론』, 음악세계, 2015 이창배, 『한국가창대계(韓國歌唱大系)』, 홍인문화사, 1976

-

집필자

강효주(姜孝周)

-

검색태그

-

관련 동영상

더보기