-

정의

《흥보가》 중에서 흥보 또는 흥보 마누라가 가난을 한탄하며 부르는 노래

-

요약

가난타령은 흥보가에서 박을 타기 전, 즉 복을 받기 직전의 상황에 따라 등장한다. 판소리 유파에 따라 구성과 길이, 정서가 다르게 나타나며, 동편제에서는 박씨를 얻고 복을 빌기 위해 부르는 짧은 형태의 가난타령이 주를 이루고, 서편제에서는 형 놀보에게 쫓겨나 돌아온 후, 자식들과의 비참한 삶을 절규하듯 노래하는 장편의 형태로 전개된다. 동편제 가난타령은 흥보 마누라가 주로 화자로 등장하며, 간절한 기원과 체념의 감정을 중심으로 한다. 반면 서편제에서는 흥보 부부 모두가 등장하며, 자결을 결심하는 등 극적 상황을 중심으로 한 긴 서사적 구성이 특징이다.

-

유래

가난타령이 문헌에서 명시적으로 언급된 시기는 명확하지 않으나, 신재효의 《흥보가》 사설에도 가난을 한탄하는 대목은 포함되어 있다. 음반으로는 1906년 송만갑이 유성기음반에 최초로 녹음한 것이 가장 이른 사례이다. 이후 1929년에는 임방울이 Columbia 40079에서 서편제 가난타령을 녹음하였으며, 동편제의 송만갑은 1931년에 Columbia 40219를 통해 「박타령」으로 발매하였다. 1941년에는 여류 명창 이화중선이 오케 레코드에서 《흥보전 전집》을 녹음하였고, 1960년대에는 박초월이, 1967년에는 국가무형문화재 예능보유자인 박록주가 녹음하였다. 박동진은 1973년 《박동진 판소리 대전집》에서 서편제 가난타령을 수록하여, 명창마다 다른 해석과 창법을 남겼다.

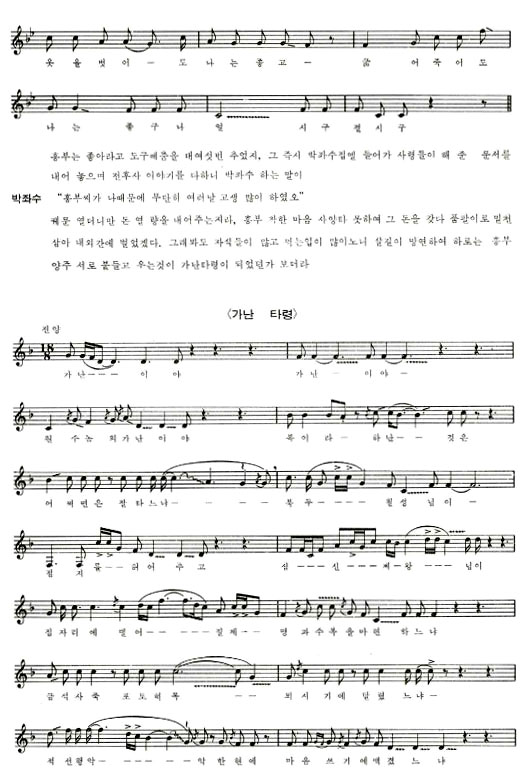

< 《흥보가》 중 '가난타령대목'. 소리/양혜인 고수/김주원 ©국립국악원 >

< 《흥보가》 중 '가난타령대목'. 소리/김소희 고수/신평일 ©국립국악원 > -

내용

가난타령은 판소리 흥보가에서 극의 전환점이 되는 중요한 대목으로, 두 가지 유형으로 나눌 수 있다. 동편제에서는 흥보 마누라가 박을 타기 전에 가난을 한탄하며 복을 빌고, 서편제에서는 놀보에게 쫓겨난 후 가난한 현실에 절망하여 자결을 결심하는 과정이 묘사된다. 동편제 가난타령은 구조가 간결하고 진양조 또는 박록주 계열에서는 중모리장단으로 불리며, 염원과 체념의 감정을 중심으로 표현된다. 반면 서편제는 진양조 장단을 사용하고, 극적 장면을 중심으로 길게 전개된다. 서편제에서는 흥보 마누라뿐 아니라 흥보도 함께 등장하며, 자결을 결심하고 서로를 만류하는 장면이 삽입되어 인간의 절망과 가족애를 동시에 드러낸다. 창조적으로 변주되는 극적 구성은 서편제 가난타령의 핵심적인 음악적·서사적 특징이다.

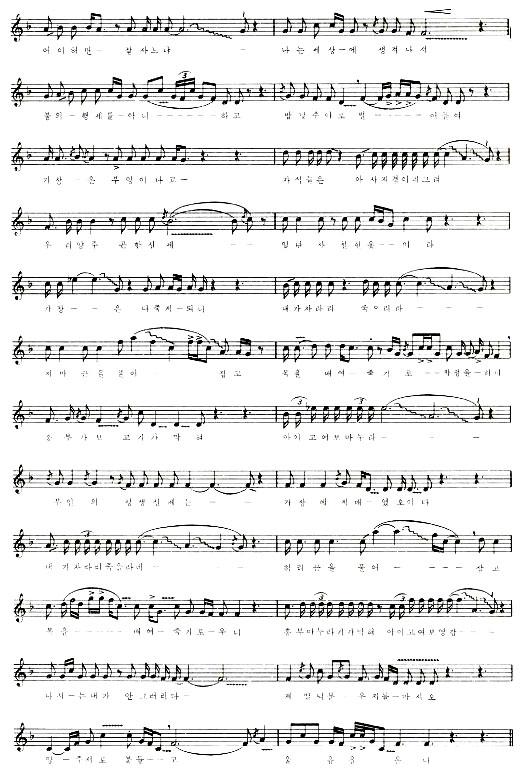

< 《흥보가》 중 가난타령 ©국립국악원 > -

노랫말

가난타령의 노랫말은 동편제와 서편제에서 정서와 구성에서 뚜렷한 차이를 보인다. 동편제(박송희唱)는 ‘가난이야, 가난이야. 원수년의 가난이야’로 시작되어, 하늘에 복을 비는 사설이 이어진다. 사설의 말미에서는 ‘퍼버리고 앉아서 설리 운다’는 표현처럼, 체념 속에서도 복을 바라는 간절한 기원이 묻어난다. 서편제(박동진唱)는 훨씬 극적이고 길며, ‘가난이야, 가난이야. 원수놈의 가난이야’로 시작하여, 삼신제왕과 북두칠성에게 복을 점지해달라는 탄원이 나온다. 이어서 흥보 마누라가 자식을 굶기는 신세를 비관하며 자결을 결심하고, 이를 흥보가 말리는 장면으로 이어진다. 부부가 서로 먼저 죽겠다고 다투는 상황을 통해 절망적인 현실과 가족 간의 정이 교차하는 장면이 극적으로 그려진다.

1. 박동진唱 가난타령

(출처: 김은영, 「판소리 흥보가 〈가난타령〉 연구」, 이화여자대학교 대학원 석사학위논문, 2006, 45–46쪽)

(진양조) 가난이야 가난이야 원수놈의 가난이야 복이라 허는 것은 어찌허면은 타느냐 북두칠성님이 점지를 허여주고 삼신제왕님이 집자리에 떨어질 적에 명과 수복을 마련허느냐 나는 세상에 생겨나서 불의행사를 아니허고 밤낮주야로 벌어도 가장은 부황나고 자식돌은 아사지경이 되었으니 내 눈으로는 못 보것구나 차라리 죽어지면 어런 꼴온 안 볼란다

2. 박송희唱 가난타령

(출처: 채수정, 『박송희 판소리 〈흥보가〉 악보집』, 민속원, 2014, 152–153쪽)

(중모리) 가난이야 가난이야 원수년의 가난이야 복이라 허는 것은 어찌허면은 잘 타는고 북두칠성님이 복마련을 허시는가 삼신 제왕님이 짚자리어 떨어질 적에 명과 수복을 점지허느냐 몹쓸년의 팔자로다 이 지경이 웬 일이란 말이냐 퍼버리고 앉어서 설리 운다

-

의의 및 가치

가난타령은 희극적 요소가 강한 《흥보가》 속에서 비장한 정서를 형성하며, 작품의 정서적 균형을 이루는 핵심 대목이다. 계면조의 슬픈 음색과 느린 장단을 통해 인물의 감정을 깊이 있게 표현하고, 창자의 기량을 드러낼 수 있는 음악적 대목이기도 하다. 특히 동편제에서는 간절한 기원과 삶의 체념을 중심으로 서정적 감정을 강조하고, 서편제는 연극적 구성과 극적 긴장감을 통해 인간 내면의 복잡한 심리를 섬세하게 그려낸다. 이로써 가난타령은 단순한 신세 한탄의 노래를 넘어, 삶과 죽음, 희망과 절망이 교차하는 인간사의 본질을 형상화한 대표적인 서사 대목으로 평가된다.

-

지정사항

판소리는 1964년 국가무형문화재 제5호로 지정되었으며, 2003년에는 유네스코 인류구전무형유산걸작으로 등재되었다. 가난타령은 판소리 《흥보가》의 핵심 장면으로서, 이러한 지정과 전승의 맥락 속에서 보존되고 있다.

-

참고문헌

김은영, 「판소리 흥보가 〈가난타령〉 연구」, 이화여자대학교 대학원 석사학위논문, 2006. 인권한, 『흥부전 연구』, 집문당, 1991. 채수정, 『박송희 판소리 ‘흥보가’ 악보집』, 민속원, 2014. 채수정, 『박록주 박송희 창본집』, 민속원, 2010.

-

집필자

김삼진(金三鎭)

-

검색태그

-

관련 동영상

더보기