-

정의

마당과 같은 넓은 공간의 판에서 전문예인들에 의해 연행되는 전통예술

-

요약

판놀음은 ‘판’과 ‘놀음’의 합성어이다. '판'은 넓은 마당을 의미하며, '놀음'은 연희를 뜻한다. 판에서 벌어지는 연행물을 모두 판놀음이라 총칭한다. 전통 음악 가운데 ‘판’에서 연행되는 갈래로는 판소리, 선소리산타령, 농악, 탈춤, 유랑예인집단의 연희 계열 등이 있다. 이 가운데 ‘판’을 포함한 명칭을 사용하는 경우로 판소리, 선소리 산타령의 판염불, 농악의 판굿, 남해안별신굿의 판놀이, 남사당패의 살판 등을 들 수 있다. 판놀음에는 판소리와 같은 음악 중심의 갈래도 있지만 악(樂), 가(歌), 무(舞)가 함께하는 종합예술형태가 많다.

-

유래

마당이나 넓은 공터 등 ‘판’에서 연행하는 전통은 자연발생적으로 만들어져 긴 역사를 두고 유지되어 왔을 것으로 본다. 그러나 그러한 연행을 ‘판’이라는 공간명과 연계하여 인식하고 명명하는 일은 조선 말기에 이르러서인 것으로 본다. 판소리도 초기에는 판소리라고 부르지 않았으며, 선소리산타령의 판염불이나 농악의 판굿 등도 조선후기 생성된 유랑예인집단의 공연물에 속하거나 관련된 것이므로 시기가 빠르지 않다.

판소리와 같은 공연은 잔치를 베푸는 사람이 초대한 광대들에 의해 펼쳐지는 경우가 많았으므로 붙박이집단 광대들의 연행으로 볼 수 있다. 붙박이집단 광대들은 판소리뿐 아니라 줄타기와 같은 연희도 펼쳤으며 광대 고사소리, 삼현육각과 춤을 포함한 다양한 판놀음을 했다고 한다.

이와 달리 조선후기 사당패, 초라니패, 광대패, 대광대패, 걸립패 등 다양한 유랑예인집단이 활동하였으며 이들의 공연 장소 역시 판이었다. 유랑예인집단은 전국을 유랑하면서 공연을 펼쳤으며 마을의 큰 마당이나 공터, 시장이 열리는 곳, 유동인구가 많은 교차로 등 판에서 공연하였다. 나중에는 이들의 공연에 영향을 받은 마을의 농악대도 판굿을 연행하기도 하였다.

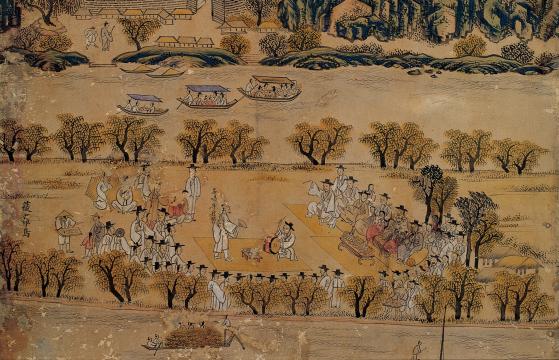

〈 사당연희: 판에서 열리는 사당패 공연, 판염불. 조선시대 음악풍속도 2.(행려풍속도 8폭 병풍(行旅風俗圖八幅屛風) 복제품) ©국립민속박물관 〉 -

내용

○판소리

판소리는 판에서 하는 소리라는 뜻의 조합어이다. 판소리를 야외의 마당에서 공연하는 모습은 문헌 자료와 픙속화에서 찾아볼 수 있다. 판소리가 열리는 공간을 소리판이라 부르며 여기에는 소리꾼, 고수, 청중이 모두 갖추어져야 제대로 된 판이라 한다.

< 판에서 열리는 소리 공연, 판소리. 조선시대 음악풍속도 1. ©서울대학교박물관 >

○판염불

판염불은 본래 사당패들이 판을 벌일 때 제일 먼저 부르는 악곡으로 벽사(辟邪)나 축원을 위해 부른 불가어로 된 곡이다. 판염불을 공연의 맨 앞에 부르는 이유는 이 곡이 해당 공간을 종교적인 공간으로 만들어준다고 여기기 때문이다. 즉 판을 위한 염불이라고 할 수 있다. 사당패들의 노래는 조선말에 선소리산타령패의 레퍼토리로 연계되었므로 판염불 역시 현재는 선소리산타령의 한 곡으로 인식되고 있다.

○판굿

판굿은 농악의 연행 가운데 하나이며 판메구, 판메기, 판놀이 등으로도 부른다. 농악을 연행할 때 마당이 큰 부잣집이나 마을 당산나무 앞 공터 등에서 큰 굿을 연행하게 되는데 이것을 판굿이라 부른다. 걸립패가 마을을 방문했을 때 자신들의 기량을 뽐내기 위해, 또는 마을에서 걸립하는 것을 허락받기 위해 굿을 치는데, 이것 역시 판굿이다.

본래 마을 사람들이 직접 연행하는 농악에서는 마을굿(당굿, 당산굿), 지신밟기나 마당밟기, 두레풍장굿과 같이 제의적 성격이나 마을 잔치와 같은 분명한 기능과 목적을 갖는 경우가 대부분이다. 그런데 판굿은 공연을 베푸는 것에 목적이 있어 자연발생적인 마을의 전통이라 보기는 어렵다. 즉 마을 농악대가 판굿을 하는 것은 걸립패의 영향을 받았기 때문으로 볼 수 있다. 결국 연행 주체나 연행 목적이 조금씩 다르더라도 큰 공터에서 짜임새가 있는 농악 공연을 펼치는 것을 판굿이라 하게 된 것이다. 현재 전승되는 농악의 판굿은 몇 개의 거리로 구성되며 이를 순서대로 연행하게 되므로 공연의 구성이 약속되어 있다는 점, 한 판이라는 작품의 완결성이 있다는 점 등은 ‘판’을 ‘작품’의 의미로 보는 것과도 연결된다.

< 판에서 열리는 농악 공연, 판굿. ©국립무형유산원 >

○탈놀이의 판놀음

남해안 별신굿에서 굿놀이의 사이에 메구(풍물악기)를 치며 노는 것을 판놀음 또는 메구나리라 부른다. 이것 역시 농악으로 공연을 벌이는 것이므로 농악의 판굿과 같은 맥락으로 볼 수 있다. 즉 농악의 판굿을 굿에서 수용한 것이다.

○남사당패의 살판

사당패의 전통을 이어받은 남사당패는 남자로 이루어진 집단으로 서커스와 유사한 각종 연희물을 공연하였다. 이들의 농악 공연에는 무동을 2단, 3단으로 쌓아 올리는 무동놀이가 유명하며 버나돌리기, 살판, 어름, 줄타기, 덜미 등 다양한 공연이 판에서 펼쳐졌다. 솟대쟁이패는 솟대놀이를 하였고 광대패나 초라니패 등은 탈놀이를 하였다. 이 가운데 살판은 땅재주를 넘는 것을 이르는 것으로 이것을 잘 못하면 ‘죽을 판’이라는 뜻에서 ‘살판’이라 불렀다고 한다. -

의의 및 가치

‘판’은 직업예인들에 의해 펼쳐지는 공연예술의 공연 장소였으며, ‘판놀음’은 그러한 공연예술의 특성을 갖고 있는 것들이다. 본래 판놀음의 주체는 붙박이집단의 광대, 유랑예인집단의 두 가지로 나눌 수 있으나, 나중에 이들의 공연에 영향받은 일반인들도 판놀음을 펼치거나 본인들의 놀음에 ‘판’이라는 개념을 붙여 사용하게 되었다. 판놀음은 전통예술 가운데 공연예술, 즉 공연을 통해 생계를 꾸렸던 전통을 이르는 대표적인 용어이며, 해당 공간 내에서 청중과 연행자의 소통 방식 등이 서구식 무대와 큰 차이를 보이므로 이를 주목해야 할 것이다.

-

참고문헌

김혜정, 『판소리음악론』, 민속원, 2009. 김혜정, 「전남의 농악, 다양성과 창의성을 품다」, 호남학연구원, 2022. 이창배, 『한국가창대계』, 홍인문화사, 1976. 정노식저 정병헌 교주, 『교주조선창극사』, 태학사, 2015. 김형근, 「남해안굿 연구」, 민속원, 2012. 「한국민속종합조사보고서」 14, 문화공보부 문화재관리국, 1983.

-

집필자

김혜정(金惠貞)

-

검색태그

-

추천 자료가 없습니다.