-

정의

마당과 같은 넓은 공간이나 전통 음악이 연행되었던 공연 공간, 또는 작품이나 공연 전체

-

요약

판은 일이 벌어진 자리나 장면을 의미하는 명사로 공간과 작품 전체의 두 가지 뜻으로 사용된다. 첫 번째 의미는 넓은 공간을 뜻한다. 많은 사람들이 모일 수 있는 교차로나 큰 마당에서 공연이나 일이 일어나기 쉬우므로 이런 공간을 판이라 한다. 판에서 벌어지는 일의 내용을 단어 앞에 붙여 '노름판', '씨름판', '굿판' 등과 같이 표현하면 행위가 일어나는 공간과 장소를 의미하며, 연행 내용을 ‘판’ 뒤에 붙여 ‘판놀음’. ‘판굿’, ‘판소리’와 같이 표현하면 연행되는 공연 갈래를 의미한다. 두 번째 의미로 작품이나 공연 전체를 뜻할 때에는 한 판, 완판, 전판과 같은 용어를 사용한다. 이외에 ‘판에 박힌다’와 같은 표현처럼 ‘판에 박힌 듯이 정해놓고 하는 것’의 의미로 해석하여, ‘판’을 작품이나 공연에 내재된 규율과 같은 의미로 보는 경우도 있다.

-

유래

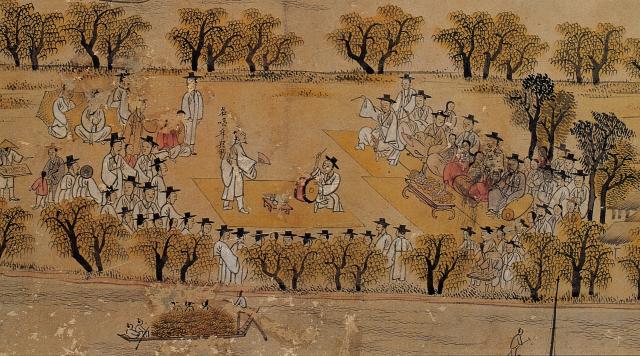

전통 음악의 공연 장소로 넓은 마당과 같은 야외가 활용되는 모습은 여러 기록화와 문헌 기록을 통해 확인할 수 있다. 그러나 이를 두고 ‘판’이라고 부르거나, ‘판’을 접두사로 사용하는 단어들이 등장한 것은 조선 후기에 이르러서였던 것으로 보인다.

신위(申緯, 1769-1845)의 <관극시(觀劇詩)>에는 판소리 공연 모습을 묘사하는 내용이 등장한다. 여기에는 휘장을 친 마당과 담장 밖에서 구경하는 사람들의 모습을 묘사하고 있어 판소리가 야외에서 열린 것을 알 수 있다.

春簇優場錦繡堆 무르익는 봄기운에 휘장 친 마당

聲聲動鼓且徘徊 소리마다 북 장단에 흥에 겨운 몸짓들

懶針倦睡慵針女 졸음 겨워 화장 못한 게으른 침선녀들

誰喚墙頭一字來 그 누가 불렀다고 담 머리에 나란히.

또 청구야담에는 최창대(1669-1720)의 급제 이후 잔치 장면을 묘사한 기록이 있는데, “집에 돌아오니 초헌이 문을 메워 축하객이 마루에 가득하고, 노래하는 아이와 춤추는 여자가 전후로 늘어섰으며, 진수성찬이 좌우로 즐비한데, 관현이 기쁨을 돋우고 창우는 재주를 자랑하니, 구경꾼이 뜰과 거리에 장사진을 쳤다”라고 적고 있어 뜰과 거리를 메운 구경꾼이라는 표현에서 역시 마당에 펼쳐진 잔치 모습을 살펴볼 수 있다.

이처럼 서구식 극장이 들어오기 이전에는 전통 음악과 연희의 공연 장소로 마당에 산대를 설치하여, 마당이나 넓은 공터를 그대로 이용하는 경우가 있었으며, 자족적 향유를 위한 음악은 마루와 방안 등의 실내나 정자와 같이 자연 속에서 오붓하게 행하는 경우가 있었음을 풍속화와 기록화를 통해 살펴볼 수 있다. 판은 대체로 많은 사람들을 대상으로 하지만 산대를 설치하지 않는 민간 음악에 자주 적용되었던 공연 형태라 할 수 있다. 판이 붙은 음악용어가 등장한 것은 조선 말 유랑예인집단이나 붙박이 광대집단의 판놀음이 활성화되었을 때로 추정된다. -

내용

1. 공간 의미의 ‘판’

판은 기본적으로 넓은 공간을 이르는 말이다. 과거 마을 공동체의 민속예술은 마당에서 벌어지는 경우가 많았는데 강강술래나 월월이청청과 같은 군무와 농악대의 판굿이 대표적이다. 또 사당패와 같은 유랑예인집단이나 걸립패가 마을을 방문하여 연행할 때에도 마을 앞 공터나 부잣집 마당이 ‘판’을 벌리기 좋은 장소로 꼽혔다.

이외에도 좀 더 큰 고을이나 장터, 유동 인구가 많은 교차로 등에서도 연행을 하는 경우가 있었는데, 이는 많은 사람을 모아 판을 벌이고자 하는 공연예술이 주로 선택하는 방식이었다. 더 많은 사람들에게 공연을 베풀고 주목을 받아 궁극적으로는 경제적 이득을 취하고자 하는 연행이었으므로 넓은 공간과 많은 사람들은 필수적이었다. 이러한 배경 때문에 ‘판’을 직업예술인의 연행에 사용하는 용어로 해석하는 경우도 있다.

판에서는 다양한 일이 벌어질 수 있다. 놀음판, 씨름판, 술판, 난장판과 같은 일상적 용어들도 있고, 놀이판, 소리판, 줄판, 굿판, 춤판 등의 공연예술 용어들도 있다. 대체로 넓은 공간에서 벌어지는 연행으로 구경꾼이 함께하는 것에는 모두 판을 붙여 말할 수 있음을 알 수 있다. 또 강강술래판, 다시래기판과 같이 보다 구체적인 연행 내용을 붙이는 것도 가능하다. 판에서 벌어지는 일은 떠들썩하고 구경꾼을 모을 만한 것들이 많다. 그런 일이 벌어졌을 때, 그 공간을 ‘판’이라 부르는 것이다.

판소리에서 판의 구성요소로 소리꾼, 고수, 청중의 세 가지를 든다. 세 가지 가운데 하나라도 빠지면 ‘판’이 형성되지 못했다고 여기므로 청중 없이 소리를 할 때에는 판소리라 하지 않고 ‘소리’라고 하기도 한다. 이같은 상황으로 보자면 ‘판’이라는 것은 연행하는, 또는 일을 벌이는 당사자만 있어서는 안 되고 이를 구경하는 구경꾼이나 청중이 있을 때 형성되는 개념이라 할 수 있다.

전통적 공연 공간인 판에서 청중의 구실은 매우 중요하다. 서구식 개념으로 청중은 단순한 청중 이상이 될 수 없지만 우리의 판에서 청중은 참여자로서의 구실도 한다. 판에서 청중의 적극적인 참여는 흥이 날 때 “얼씨구” “좋다”“잘한다”와 같은 추임새로 나타나곤 한다. 청중은 공연의 구체적인 수용자이며, 판의 공연을 가능하게 하는 한 요소인 것이다.

‘판’이 공간을 의미하므로 여기에 연행 내용을 드러내는 단어를 붙이면 연행 갈래의 명칭이 만들어진다. 판에서 연행하는 것을 ‘판놀음’이라 총칭할 수 있는데, 판소리, 판굿, 판소고, 판줄 등과 같은 것이 여기에 포함된다. 판놀음에서 줄타기는 ‘판줄’, 농악은 ‘판굿’, 춤은 ‘판춤’, 염불은 ‘판염불’, 소고놀음은 ‘판소고’라고 하듯이, 판놀음에서 하는 소리를 ‘판소리’라고 하는 것이다. 그런데 판춤, 판강강술래와 같은 말은 사용하지 않는 것으로 보아 ‘판○○’과 같은 형식의 용어가 만들어진 것은 좀 더 판에 적합한 공연 갈래로 인정받은 경우라 할 수 있다.

선소리산타령의 놀량사거리나 남도잡가 ‘화초사거리’ 중 ‘사거리’가 교차로 사거리의 떠들썩한 공간을 의미한다는 해석이 전해지기도 한다. 이 역시 판과 유사한 개념의 다른 표현이라 할 수 있다. 또한 ‘판’이라는 공간에서 유래하여 만들어진 관용적 표현에 ‘살판 죽을판’이라는 말이 있는데, 이는 땅재주를 넘는 연행의 위험성을 이르는 말이며 땅재주 놀음 자체를 ‘살판’이라고 부르기도 한다.

2. 작품 의미의 ‘판’

‘판’은 작품이나 승부를 가르는 경우에도 사용된다. 작품을 이를 때에는 처음부터 끝까지의 전체를 이를 때 사용하는 경우가 많아 ‘완판’, ‘전판’과 같은 표현을 사용한다. 판소리에서 춘향가 한 판, 심청가 한 판과 같이 작품 전체를 이를 때에도 ‘판’이라는 개념을 사용한다. 또 ‘씨름 한 판’, ‘장기 한 판’, ‘윷놀이 한 판’, ‘한 판 겨루다’와 같이 승부를 가르는 경우에도 ‘판’을 사용하는데 이 역시 결판이 날 때까지 진행한다는 점에서 동일한 의미에서 출발한 것이다.

한편 ‘판’과 관련된 관용적 표현 가운데‘판에 박힌’이라는 것은 작품이나 공연에 내재된 규율이 있어 이를 그대로 하는 경우에 사용하는데, 긍정적인 의미와 부정적 의미를 동시에 가지고 있다. -

의의 및 가치

현재도 각종 연희 종목과 농악은 판에서 공연한다. 또한 선소리산타령은 다리밟기와 연계되므로 다리라는 판에서 공연한다. 서구화된 무대 공간이 아닌 전통적인 형태의 공연 공간이 여전히 작동되고 있다는 점에서 의의가 있으며, 열린 공간이라는 이점(利點)으로 청중들의 자유로운 참여가 가능하다는 점에서도 가치가 높다. 판의 형태를 살리되 좀 더 편리하게 활용할 수 있는 현대적 공간으로 만드려는 노력도 계속되고 있다. 한편 판소리사에 있어서 공연 공간의 변화는 판소리의 양식적 변화와 궤를 같이한다. 초기 판소리의 묘사에서 마당이나 야외 등 ‘판’에서 공연하는 모습을 확인할 수 있다. 그런데‘판’은 음향적으로 매우 열악한 공간이었기 때문에 소리꾼들에게는 큰 음량이 선제 조건이 되었다. 이후 19세기에는 판소리를 후원했던 양반들에 의해 판소리의 공연 장소는 방 안으로 옮겨졌고 사설이 다듬어지고 음악은 정교해졌다. 그리고 20세기에 서양식 무대가 등장하면서 판소리는 창극으로 새로운 변화를 시도하였다. 이와 같이 공간이 주는 음악양식사적 영향이 지대했다고 할 수 있다.

-

참고문헌

김혜정, 『국가무형문화재 판소리 보유자 신영희·김청만』, 국립무형유산원, 2023. 김혜정, 『판소리음악론』, 민속원, 2009. 박황, 『판소리소사』, 신구문화사, 1974. 정노식 저·정병헌 교주, 『교주조선창극사』, 태학사, 2015. 유영대, 「판소리의 이해」, 『한국구비문학의 이해』, 월인, 2000. 조동일, 「판소리의 전반적 성격」, 『판소리의 이해』, 창작과 비평사, 1988.

-

집필자

김혜정(金惠貞)

-

검색태그

-

추천 자료가 없습니다.