-

정의

현악기 연주에 필요한 줄 짚는 손가락과 줄의 이름, 누르는 괘의 순서 및 탄법(彈法) 등을 나타내는 문자의 약자(略字)와 부호를 합자(合字)하여 기록하는 주법 기보법. -

요약

-

유래

『악학궤범(樂學軌範)』(1493)의 당비파·거문고·향비파·가야금 설명에서는 각 악기의 합자법(合字法)을 자세하게 설명하고 있다. 이들 현악기의 합자법에 공통적으로 활용되는 주법 요소는 비슷하다. 즉 특정한 음을 내기 위하여 사용하는 왼손의 손가락 이름, 짚는 줄과 주(柱)의 차례, 오른손의 탄법(彈法) 등이 합자보 기보에서 중요한 요소들이다.

이규경(李圭景, 1788~1856)의 『오주연문장전산고(五洲衍文長箋散稿)』 「속악변증설(俗樂辨證說)」에 의하면 “성종(成宗)이 유학자들과 음악을 담당하는 관리에게 명하여 『악학궤범』을 편찬하게 하였는데, 합자보는 성현(成俔, 1439~1504)이 장악원(掌樂院)의 제조(提調)가 되어 전악(典樂) 박곤(朴𦓼)·김복근(金福根) 등과 함께 중국의 문헌인 『사림광기(事林廣記)』와 『대성악보(大晟樂譜)』에 의거하여 종전의 방식을 따르되, 자신의 생각을 참작하여 만들었다(成廟命儒臣樂吏撰 <樂譜>, <合字譜>. 成俔爲樂院提調. 與典樂朴𦓼, 臣金福根等. 依 『事林廣記』, 『大晟樂譜』等書. 用前規參己意.)”라고 하였다. 이 글에 의하면 “손가락과 줄·주(柱)의 차례 등 글자를 모아 악보를 만들었는데, 이를 『현금합자보(玄琴合字譜)』라 하였고, 가야금·비파와 같이 현이 있는 악기는 모두 유추하여 악보를 만들고 이를 모아 합자보라는 이름으로 세상에 간행하였다(以指爪之法與絃柱之次第. 合諸字爲之譜. (중략) 曰 『玄琴合字譜』. 如伽倻琴, 唐琵琶. 凡有絲者. 皆類推而譜之. 總題其目, 曰合字譜. 刊行於世.)”라 하였다.

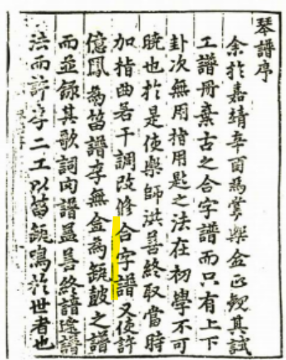

『악학궤범』에는 거문고·가야금·당비파·향비파의 합자보 기보방법이 악기별로 소개되었고, 실제 합자보로 간행된 악보 중 현재까지 남아 전하는 가장 오래된 악보는 선조(宣祖) 5년(1572)에 안상(安瑺, 생몰년 미상)이 편찬한 『금합자보(琴合字譜)』이다. 명종 16년(1561) 안상이 장악원의 첨정으로 음악행정을 맡고 있을 때 악사(樂師) 홍선종(洪善終)·악공(樂工) 허억봉(許億鳳)·이무금(李無金)의 도움으로 편찬된 이 악보에는 거문고와 당비파의 합자보가 실려 있으며, 이들 합자보에 대한 상세한 설명이 실려 있다. 이 악보에서는 한자(漢字)로 표기된 육보가 합자보와 함께 병기(倂記)되었다.

이후 합자보와 육보는 대부분의 거문고 악보에서 함께 사용되었는데, 합자 아래에 구음(口音)을 적거나, 나란히 병기하는 경우 합자보가 늘 중심에 있었고, 육보는 보조적인 역할을 담당하였다. 그러다가 『백운암금보(白雲庵琴譜)』(17세기)·『고려대학교 소장 금보A』(1791)·『유예지(遊藝志)』(19세기 초) 등에서는 육보가 큰 글씨로 가운데에 위치하고, 합자보를 구성하는 지법(指法)과 현괘법(絃棵法)이 좌우로 나뉘어 기보되게 된다. 그리고 19세기 중엽을 지나면서 합자보의 쓰임새가 현저히 줄어들고 거문고·양금·가야금 등 현악기의 악보는 육보가 대세를 이루게 된다.

한편 가야금 합자보는 1786년에 편찬된 『졸장만록(拙庄漫錄)』이 유일하다. 이 악보의 합자보는 한글육보와 나란히 병기되었는데, 오른손의 탄현법(彈絃法)에서 줄의 순서는 한자 숫자로, 오른손 손가락은 약자(略字)로, 오른손 주법은 부호로 표기하며, 왼손의 안현법(按絃法)은 한자 약자로, 요현(搖絃)은 다양한 부호를 활용하여 표기하였다. -

내용

○ 거문고 합자보

현재 전하는 최고(最古)의 합자보인 『금합자보』의 <금보합자해(琴譜合字解)>에서는 “우변 위에 줄 이름을 쓰고, 아래에 괘의 차례를 적는다. 좌변에는 손가락 사용하는 법을 쓰고, 좌우측 바깥 면에는 술대 쓰는 법을 적는다. 네 가지 방법을 한 글자가 되게 하므로 합자라 한다(右邊上書絃名, 下書卦次, 左邊書用指法, 左右外面書用匙法, 合四法爲一字, 故謂之合字).”라고 설명하고 있다. 그러나 『현금동문류기(玄琴東文類記)』(1620) <고금금보문견록(古今琴譜聞見錄)>에 필사되어 전하는 박수로(朴壽老), 허사종(許嗣宗), 김종손(金從孫), 이세정(李世鼎) 등의 악보에는 ‘합자’를 하지 않고 각 약자와 부호를 차례대로 적어놓은 일종의 문자보가 전하는 바, 이를 통하여 합자보가 형성되는 과정의 일부를 짐작하게 한다.

『금합자보』에 설명된 합자보 기록방법의 내용은 아래와 같다.

: 대현(大絃)

: 대현(大絃)

: 유현(遊絃)

: 유현(遊絃)

一·二·三·四·五·六·七·八·九·十·十一 : 괘차(卦次) 이상 우변(右邊)

: 엄지[母指]

: 엄지[母指]

: 검지[食指]

: 검지[食指]

: 약지[無名指]

: 약지[無名指]

: 장지(長指) 이상 좌변(左邊)

: 장지(長指) 이상 좌변(左邊)

※ 모든 용지법[用指法]은 합자를 간편하게 하려고 글자의 반자(半字, 略字)에서 따왔다.

: ᄯᅳᆯ(오른편의 점. 술대로 줄을 급히 든다)

: ᄯᅳᆯ(오른편의 점. 술대로 줄을 급히 든다)

: 띨(왼편의 점. 술대로 줄을 급히 친다)

: 띨(왼편의 점. 술대로 줄을 급히 친다)

: 스렝(문현부터 대현까지 순차적으로 긋는다, 제8괘 이상 고음에서는 쓰렝)

: 스렝(문현부터 대현까지 순차적으로 긋는다, 제8괘 이상 고음에서는 쓰렝)

: ᄉᆞᄅᆞ랭(문현부터 괘하청까지 다섯 줄을 순차적으로 긋고 잠깐 멈추었다가 마지막 줄 무현을 힘차게 내려 탄다.)

: ᄉᆞᄅᆞ랭(문현부터 괘하청까지 다섯 줄을 순차적으로 긋고 잠깐 멈추었다가 마지막 줄 무현을 힘차게 내려 탄다.)

: ᄃᆞᄅᆞ랭(무현부터 대현까지 역으로 긋는다)

: ᄃᆞᄅᆞ랭(무현부터 대현까지 역으로 긋는다)

이상의 약자나 부호를 조합하여 다음과 같은 합자를 구성한다.

왼손 장지로 대현 제5괘를 짚고 오른손의 술대로 문현무터 유현을 거쳐 대현까지 그어 탄다.

왼손 모지로 대현 제7괘를 짚고 오른손의 술대로 줄을 내려 쳐 탄다.

왼손 식지로 유현 제5괘를 짚고 오른손의 술대로 줄을 들어 올려 뜯는다.

왼손 장지로 대현 제5괘를 짚고 오른손의 술대로 문현부터 무현까지 잠깐 머무르며 힘차게 내려 탄다.

○ 가야금 합자보

유일한 가야금 합자보인 『졸장만록』의 <우수탄현법>에서 다음과 같은 약자와 부호를 소개하고 있다.

一·二·三·四 : 줄의 순서 : 오른쪽 점은 식지(검지)로 줄을 든다.

: 오른쪽 점은 식지(검지)로 줄을 든다.

: 왼쪽 점은 모지(엄지)로 줄을 든다.

: 왼쪽 점은 모지(엄지)로 줄을 든다.

: 장지 또는 식지를 둥글게 하여 모지에 붙였다가 퉁겨서 줄을 탄다.

: 장지 또는 식지를 둥글게 하여 모지에 붙였다가 퉁겨서 줄을 탄다.

: 식지(검지)

: 식지(검지)

: 장지

: 장지

: 명지[無名指, 약지] ※ 이 세 손가락을 구부려 둥글게 모지에 대었다가 펼치면서 줄을 퉁겨 탈 때 명지부터 식지까지 차례대로 한다.

: 명지[無名指, 약지] ※ 이 세 손가락을 구부려 둥글게 모지에 대었다가 펼치면서 줄을 퉁겨 탈 때 명지부터 식지까지 차례대로 한다.

: 모지와 식지 끝을 모아 줄을 집어 뜯어 소리를 낸다.

: 모지와 식지 끝을 모아 줄을 집어 뜯어 소리를 낸다.

: 길게 소리 낸다.

: 길게 소리 낸다.

<좌수안현법>에서는 다음과 같은 부호를 설명하고 있다.

: 안현. 줄을 누르다.

: 안현. 줄을 누르다.

: 줄을 탄 후에 누른다.

: 줄을 탄 후에 누른다.

: 줄을 깊히 눌렀다가 천천히 든다.

: 줄을 깊히 눌렀다가 천천히 든다.

: 가볍게 줄을 눌렀다가 점차 힘있게 누른다.

: 가볍게 줄을 눌렀다가 점차 힘있게 누른다.

: 줄을 가볍게 누른다.

: 줄을 가볍게 누른다.

: 줄을 잠깐 누른다.

: 줄을 잠깐 누른다.

: 줄을 흔든다.

: 줄을 흔든다.

: 다소 많이 흔든다.

: 다소 많이 흔든다.

: 줄을 흔든 다음 손가락을 든다.

: 줄을 흔든 다음 손가락을 든다.

: 먼저 줄을 누른 다음 흔든다.

: 먼저 줄을 누른 다음 흔든다.

: 먼저 흔들고 나서 줄을 누른다.

: 먼저 흔들고 나서 줄을 누른다.

: 점이 없으면 왼손으로 줄을 누르기만 하고 오른손을 사용하지 않는다. 자출성이다.

: 점이 없으면 왼손으로 줄을 누르기만 하고 오른손을 사용하지 않는다. 자출성이다.

이상의 약자나 부호를 조합하여 다음과 같은 합자를 구성한다.

넷째 줄을 오른손 장지나 식지로 퉁겨 타고, 줄을 흔든다.

다섯째 줄을 오른손의 모지로 들어 올리고, 왼손으로 줄을 누른다.

일곱째 줄을 오른손의 모지로 들어 올리고, 왼손으로 줄을 흔들고 나서 누른다. -

의의 및 가치

합자보는 현악기의 연주법을 구체적으로 지시하는 주법기보법이므로, 악기 연주를 위한 다양한 정보를 기록할 수 있다. 따라서 유사한 기능을 지닌 육보와 더불어 병용되면서, 거문고 음악의 전승·확산에 크게 기여한 기보법이다. 그러나 육보에 비하여 기록과 해석이 복잡하기 때문에 시대의 흐름에 따라 쓰임새가 줄어들었고, 마침내 육보에게 주법기보법으로서의 중요한 기능을 넘겨주게 되었다. 그러나 합자보가 창안된 성종 무렵부터 19세기 중반까지 우리 음악의 기록에서 가장 중요한 악보중의 하나였으며, 다른 기보법보다 정확성이 높아 옛 음악 연구에 중요한 자료가 되고 있다.

-

고문헌

『악학궤범(樂學軌範)』 『오주연문장전산고(五洲衍文長箋散稿)』 『금합자보(琴合字譜)』 『백운암금보(白雲庵琴譜)』 『고려대학교 소장 금보(琴譜)A』 『유예지(遊藝志)』 『졸장만록(拙庄漫錄)』 -

참고문헌

국립국악원, 『한국음악학자료총서』 제15·16·17·22·26집, 1984~1988. -

집필자

김영운(金英云)

-

검색태그

-

관련 이미지

더보기