-

다른 이름

군악타령(軍樂打領/ 軍樂打令) -

정의

조선후기 군영에서 세악수가 연주하던 《취타풍류(吹打風流)》의 다섯 번째 곡.

-

요약

-

유래

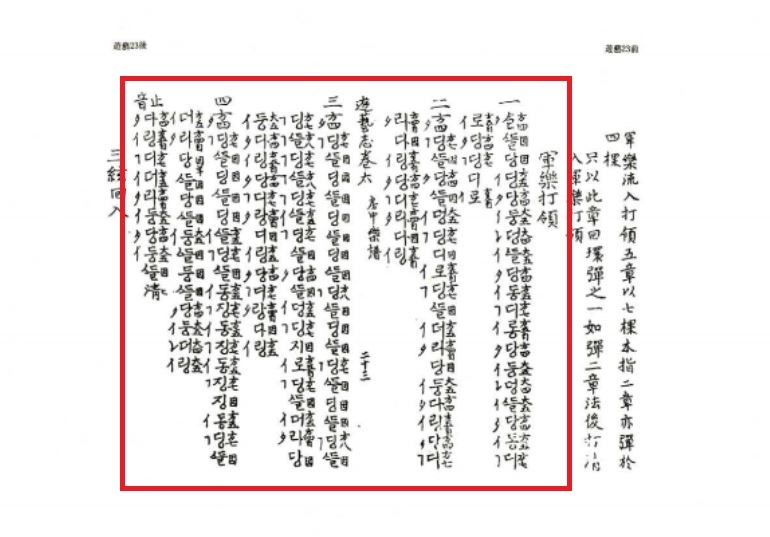

악보에 처음 나타나는 군악은 『유예지(遊藝志)』의 「방중악보(房中樂譜)」에 실린 <군악타령(軍樂打令)〉으로, 《현악영산회상》의 한 곡이었다.<순조 때의 『유예지』 에 전하는 군악타령(軍樂打令): 순조 때의 『유예지』 에 전하는 군악타령(軍樂打令) ©국립국악원>

-

내용

악보에 처음 나타나는 군악은 『유예지』의 「방중악보(房中樂譜)」에 실린 <군악타령(軍樂打領)〉으로, 《현악영산회상》의 한 곡이었다. 『유예지』의 〈군악타령〉은 오늘날의 <군악> 제3장의 4째 장단까지에 해당하며, 그 이하의 가락은 후대에 첨가된 것이고, 그중 제4장은 초장의 반복이다.

오늘날 전체 4장으로 전하는 군악은 초장 제1~2장단까지 《평조회상》과 같은 황종(黃鍾: E♭₄)ㆍ태주(太蔟:F₄)ㆍ중려(仲呂:A♭₄)ㆍ임종(林鍾:B♭₄)ㆍ남려(南呂:C5)의 5음 음계로 시작하여, 셋째 장단부터 태주(太蔟:F₄)ㆍ고선(姑洗:G₄)ㆍ임종(林鍾:B♭₄)ㆍ남려(南呂:C5)ㆍ청황종(潢黃鍾:E♭5)의 5음 음계로 변조(變調)한다. 변조 부분부터 향피리가 한 구멍 치켜 잡고 분다.제3장 제13~21장단을 ‘권마성(勸馬聲)’이라 부른다. 권마성이란 임금이나 고관이 행차할 때 수행하는 사람들이 행차에 위엄을 더하기 위해 “물렀거라~”, “치웠거라~” 하며 외치던 소리이다. 군악의 권마성 부분에서는 향피리가 높은 음역의 주선율을 네 장단에 걸쳐 연주하고 피리가 쉬는 동안 대금ㆍ해금 등이 계속하여 가락을 이어 내는 연음(連音)에 장구와 좌고(座鼓)의 타점이 가세해 음악적 표현으로서의 절정을 이룬다.

피리ㆍ대금ㆍ해금ㆍ장구ㆍ북의 편성이 기본이다. 예전에는 행렬대의 규모에 따라서, 오늘날에는 무대의 규모에 따라서 장구ㆍ북 외의 선율악기 수에 변동이 있다. -

의의 및 가치

군악은 세 종류 《영산회상》과 《취타계주》에서 악기 편성만 다를 뿐 가락과 악조는 서로 같다. 군악은 대풍류 계통의 모음곡 중 《취타계주》에만 마지막 곡으로 편성되고, 민간 풍류에 해당하는《취타풍류》에는 포함되지 않는다.

-

기타

군악은 특정 악곡명으로, 군영(軍營)의 음악을 통칭하는 ‘군악’과 구별된다. -

고문헌

『유예지(遊藝志)』

-

참고문헌

국립국악원, 『피리정악보』, 국립국악원, 2015. 이혜구, 「영산회상」, 『한국음악논집』, 세광음악출판사, 1985. 박소현, 「고대 고취의 통시적 재고」, 『한국음악연구』 65, 2019. 신대철, 「『세종실록악보』 소재 신악과 관련된 고취악론 재고」, 『한국음악연구』 60, 2016. 이숙희, 「조선조 군례에 사용한 음악의 종류와 성격」, 『한국음악연구』 32, 2002. 장사훈, 「유예지의 군악타령과 현행 군악과의 관계」, 『국악논고』, 1966. -

집필자

박소현(朴昭鉉)

-

검색태그