-

다른 이름

경안지악(景安之樂)

-

정의

경모궁제례악(景慕宮祭禮樂) 중 신을 보내는 송신(送神) 절차에 사용하던 음악과 노래(악장)

-

요약

아례곡(我禮曲)은 조선 제22대 왕 정조(正祖)의 생부(生父)인 사도세자(思悼世子)와 그 부인 혜경궁 홍씨(惠慶宮洪氏)의 신위(神位)를 모신 경모궁(景慕宮)의 제례에서 마지막 열네 번째 절차인 송신에 사용했던 음악과 악장(樂章)이다. 〈강안지악(康安之樂)〉이라고도 한다. 악장은 사언 사구(四言 四句)이며, 음악은 《종묘제례악(宗廟祭禮樂)》의 진찬악인 〈풍안지악(豊安之樂)〉을 축소하여 만들었다. 악현(樂懸)은 헌가(軒架) 쓰고, 일무(佾舞)는 추지 않는다.

-

유래

정조는 즉위 원년(1776) 생부인 사도세자의 사당을 수은묘(垂恩廟)에서 경모궁(景慕宮)으로 이름을 바꾸고 개축을 명하였으며, 경모궁제례에 사용하기 위한 경모궁제례악을 제정하였다. 경모궁제례악의 마지막 열네 번째 악곡인 아례곡의 악장은 대제학(大提學) 이휘지(李徽之, 1715~1785)가 사언(四言) 육구(六句)의 악장을 처음 만들었으며, 『경모궁의궤』에는 <경안곡(慶安曲)>으로 기록되어 있다. 순조 9년(1809) 대제학 남공철(南公轍, 1760~1840)에 의하여 현재와 같은 사언 사구의 악장으로 개작되었고, 남공철의 『금릉집(金陵集)』(1815)에 아례곡으로 기록되어 있다. 음악은 종묘제례악의 《보태평》 중 〈풍안지악〉을 축소하여 만든 것으로, 〈혁우곡(赫佑曲)〉 및 〈유분곡(有芬曲)〉과 음악은 같고 악장만 다르다. 아례곡의 악보는 『속악원보(俗樂源譜)』 권3에 나타나며, 『속악원보』 권6, 『악장요람』 ,『이왕직아악부 오선악보』에는 별도로 수록되어 있지 않다. <혁우곡>, <유분곡>과 음악적으로는 같은 곡이라 생략된 것으로 보인다.

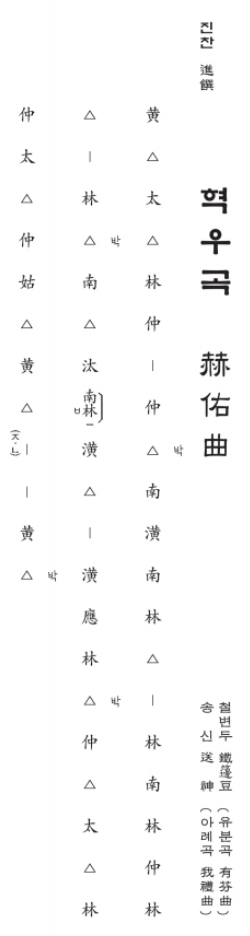

<국립국악원 『편종·편경·방향 정악보』 중 <아례곡>:국립국악원에서 최근 발간된 정악보를 보면 <아례곡>은 별도로 악보를 수록하지 않고 <혁우곡>과 같은 악보를 공유하고 있음을 알 수 있다. ©국립국악원>

<경모궁제례악 중 <혁우곡>: 현재는 <아례곡>을 별도로 연주하지 않는다. 그러나 악장의 구와 자수는 동일하므로 <혁우곡>의 가사를 바꾸면 그대로 <아례곡>을 연주할 수 있게 된다. ©국립국악원 )> -

내용

○ 역사 변천 과정 고종(高宗) 때인 광무(光武) 3년(1899)에 사도세자와 홍씨가 장조(莊祖)와 헌경왕후(獻敬王后)로 추존(追尊)되고 신위가 종묘(宗廟) 영녕전(永寧殿)으로 옮겨지면서 경모궁제례는 더 이상 거행되지 않았다. 경모궁제례악을 감상용 악곡으로 축소하여 연주할 때 아례곡은 연주하지 않는다. ○ 악대 경모궁제례악의 악대(樂隊)는 당상(堂上)의 등가(登歌)와 당하(堂下)의 헌가로 나뉘어 배치되었고, 절차에 따라 헌가와 등가가 번갈아 연주하였다. 그중 아례곡은 헌가가 연주하였으며 일무는 추지 않는다. ○ 음악적 특징 아례곡은 종묘제례악의 〈풍안지악〉을 축소해 만들었으므로 음계는 〈풍안지악〉과 같은 황(黃:C4)ㆍ태(太:D4)ㆍ고(姑:E4)ㆍ중(仲:F4)ㆍ임(林:G4)ㆍ남(南:A4)ㆍ응(應:B4)의 7음 음계이다.

-

노랫말

(1) 『경모궁의궤』(1783)에 수록된 이휘지의 〈경안곡〉 악장(사언 육구) 아례졸도(我禮卒度), 우리의 제례를 마침에 악삼성이(樂三成而). 음악은 3성으로 다하였으니 신기강악(神旣康樂), 신께서 평안히 즐기시며 고여성이(顧予誠而). 우리의 정성을 보시고 학어묘막(鶴馭杳邈), 학을 타고 아득히 가시니 송예정이(送霓旌而). 무지개 깃발로 봉송합니다. (2) 『금릉집(金陵集)』(1815)에 수록된 남공철의 아례곡 악장(사언 사구) 아례졸도(我禮卒度), 우리의 제례를 마침에 신낙강이(神樂康而). 신께서 즐겁고 평안하시사 학어묘막(鶴馭杳邈), 학을 타고 아득히 가시니 송예정이(送霓旌而). 무지개 깃발로 봉송합니다.

-

의의 및 가치

경모궁제례악은 국왕으로서 정조의 음악관과 생부를 추모하는 마음이 담긴 악가무(樂歌舞)이며, 조선 후기부터 대한제국 초기까지 제례악의 양상과 변화를 보여 주는 무형문화유산이다. 경모궁제례악의 마지막 열네 번째 곡인 아례곡은 《보태평》 중 〈풍안지악〉을 축소하여 만든 것이어서, 기존 악곡에서 새로운 악곡을 만드는 한국전통음악의 창작 방식을보여주는 좋은 사례이다.

-

고문헌

『경모궁악기조성청의궤』『경모궁의궤』『금릉집』『속악원보』『시악화성』『악장요람』『정조실록』

-

참고문헌

김영운, 『국악개론』, 음악세계, 2015. 김종수, 「경모궁 제례악 연구」, 『동양음악』 18, 1996. 김종수·이숙희, 『역주 시악화성』, 국립국악원, 1996. 서인화, 『역주 경모궁악기조성청의궤』, 국립국악원, 2009. 송지원, 『정조의 음악정책』, 태학사, 2007. 임미선, 『조선조 궁중의례와 음악의 사적전개』, 민속원, 2011. 장사훈, 『증보 한국음악사』, 세광음악출판사, 1986.

-

집필자

홍순욱(洪淳旭)

-

검색태그

-

관련 서적

더보기