-

다른 이름

서울 진오기새남

-

정의

서울 무속의 죽음의례 가운데 규모를 가장 크게 하여 거행하는 굿

-

요약

망자 천도를 위한 굿은 서울지역에서 진오기굿이라 부르는데, 서울새남굿은 진오기굿의 규모를 가장 크게 하여 거행하는 굿이다. 서울 진오기굿의 거리 수와 절차는 평진오기굿, 얼새남굿, 새남굿 순으로 많아지고, 이에 따라 무가, 무무, 무의식, 삼현육각도 풍부해진다. 서울새남굿의 연행은 망자 생전의 삶과 관련된 이승 영역과 극락 천도의 과정인 저승 영역을 나누어 이틀에 걸쳐서 두 번의 굿을 한다. 첫날 하는 안당사경치기는 이승신을 잘 대접하여 망자가 살아생전에 풀지 못한 한이나 원망 없이 이승을 떠나게 하는 과정이고, 다음 날 하는 새남굿은 저승의 신을 잘 대접하여 망자가 무사히 지옥문을 지나 극락으로 들도록 하는 과정이다. 굿을 주재하는 강신무인 만신은 이승과 저승의 신, 또는 망자의 입장이 되어 노래, 춤, 재담, 공수 등을 연행하고, 악사는 이러한 만신의 연행에 맞추어 삼현육각으로 반주한다. 서울새남굿에서 만신이 부르는 무가와 악사가 연주하는 삼현육각은 청신, 오신, 송신의 과정에서 무무나 무의식과 함께 기능적인 면이 부여되며 연주되는 특징이 있다.

-

유래

새남의 어원은 새남(賽南), 새신(賽神), 산음(散陰)에서 왔다고 하지만 순수한 우리말로 ‘새로 태어남’이라는 뜻으로 해석하기도 한다. 새남굿과 관련한 기록은 『청구영언(靑丘永言)』(1728)의 「만황청류(蔓橫淸流)」에 ‘청개구리가 배앓이로 죽어서 금두꺼비(화랑이), 청메뚜기(기대), 흑메뚜기(전악), 가재(북)가 진오기새남을 한다’는 내용에서 찾을 수 있다. 또 19세기 『세시풍요(歲時風謠)』 『시월 스물날(十月二十日)』에는 새남(賽南)을 굿하는 것이라 적고 있기도 하다. 이외에 『조선무속고』(1927)에는 중음신(中陰神)을 흩어 극락왕생시키는 산음에서 와전된 말이 새넘이라는 기록도 있다. 이상의 문헌에 따르면, 서울새남굿은 늦어도 18세기경에는 서울지역에서 연행되었다고 볼 수 있다.

-

내용

○ 역사적 변천 과정 서울굿 무가를 최초로 기록한 『朝鮮巫俗の硏究』(1937)에는 “초단에서 선행자 받고 이단에서 진부정 받고 삼단에서 사재삼성 받아 쇠설문 대설문 쌍계 새남 받고 은전 금전 받고 서방정토 극락세계로 염불하고 가는 배로성이다”라 하여 망자의 천도를 불교의 3단 의례처럼 구조화하여 노래하고 있다. 이외에도 지장보살이나 저승 시왕과 같은 신격이 굿 안에 들어와 있고 도량돌기를 모방한 밖도령돌기와 안도령돌기가 있기도 하여 불교와의 관련성이 깊다. 실제로 둘째 날 하는 새남굿에 재받이 승려의 재를 추가하면 천근새남굿, 여기에 시왕의 탱을 걸고 재받이를 하면 쌍계새남굿이라 하여 불교의례를 접목한 연행도 있었다. 하지만 현재는 무속의례에 치중한 원새남굿의 형태만이 연행되고 있다. ○ 연행 시기와 장소 서울지역에서는 탈상 이전에 하는 망자 천도굿은 진진오기굿, 이미 죽은 지 오래된 망자를 위한 굿은 묵은진오기굿(혹은 안안팎굿)이라 구분하여 굿을 거행하는데, 서울새남굿은 두 성격의 굿이 모두 가능하다. 단 탈상 이전에 할 때는 안당사경치기에서 불사거리, 도당거리, 본향거리, 성주거리는 하지 않는다. 이틀에 걸쳐서 연행되는 서울새남굿은 본래 첫날 밤에 안당사경치기를 시작하여 다음 날 새벽에 마치고, 오전에 다시 새남굿을 시작하여 해가 지기 전에 마치는 것이 원칙이다.

-

절차와 구성

○ 절차 및 주요 내용

안당사경치기는 일반 재수굿과 같다고 볼 수 있으나 무가와 공수의 내용을 조금씩 다르게 한다. 새남굿은 일반 진진오기굿에 중디밧산, 문들음, 돗삼, 명두청배 등의 거리를 추가하고 도령돌기를 안도령과 밖도령으로 분리한다. 이렇게 절차가 추가되고 분리되는 구조를 통해 일반 진오기굿보다 망자의 극락 천도 과정을 보다 심층적으로 구현한다. 서울새남굿 전체의 거리 구성은 아래와 같다.

【안당사경치기】

주당물림 – 부정 – 가망 – 진적 – 불사 – 도당(산) – 본향 - 상산 – 별상 – 신장 – 대감 – 안당제석 - 성주 – 창부 – 뒷전

【새남굿】

주당물림 – 부정 – 가망 – 진적 – 중디밧산 – 사재삼성(뜬대왕) – 말미 – 밖도령돌기 – 문들음 – 안도령돌기 – 돗삼 – 명두청배/상식 – 뒷영실 – 베가르기 – 시왕군웅 - 뒷전

서울새남굿의 기본 구조는 부정으로 시작하여 뒷전으로 마치는 보편적인 서울굿 절차의 흐름을 따르되 이승 영역과 저승 영역으로 나눈 두 번의 굿을 하는 점이 특징이다. 굿 절차의 흐름은 신을 청하는 청신, 신을 대접하여 놀리는 오신, 그리고 신을 보내는 송신의 3단계로 구조화되는데, 이 구조는 굿 전체를 관통하는 큰 단위와 거리별로 내재 된 작은 단위가 있다.

큰 단위의 청신은 앉은 거리로 연행하는 안당사경치기의 진적, 새남굿의 중디밧산거리까지가 해당한다. 이어서 선거리로 하는 큰 단위의 오신은 안당사경치기의 불사거리, 새남굿의 사재삼성거리부터다. 그런데 송신은 큰 단위에서 하지 않고 개별 거리로 작은 단위의 청신과 오신을 연행한 후에 한다. 그러므로 뒷전은 본 굿의 과정에서 대접하지 않은 하위 신격을 대접하며 전체 굿의 마무리라 할 수 있다.

큰 단위에서 청신 무가는 청배와 노랫가락이 활용되고, 작은 단위에서는 만수받이를 부른다. 오신의 무가는 타령이 대표적이고, 말미 거리의 본풀이도 일종의 오신 무가로 볼 수 있다. 마지막으로 송신의 무가는 휘모리무가가 활용된다. 삼현육각은 자진한잎, 굿거리, 허튼타령, 취타가 청신과 관련되어 연주되고, 송신은 당악이 활용된다. 그리고 오신의 과정에서는 서울 경기지역에서 전승된 삼현육각이 굿의 연행에 맞춰서 다양하게 연주된다.

< 말미 ©반혜성 >

< 돗삼 ©반혜성 >

○ 악곡 구성 서울새남굿의 음악은 만신의 무가와 악사의 삼현육각이다. 만신은 굿을 주재하면서 무가를 부르고 춤을 추기도 하고 공수나 재담을 하며 굿을 주재한다. 이때 장구 장단과 제금은 만신이 담당하고, 악사는 피리 2, 해금, 대금을 맡아 연주한다. 무가의 반주는 노래의 선율을 즉흥적으로 반주하는 수성가락이고, 무무의 반주는 서울 경기지역에서 전승되는 삼현육각이다.

서울굿에서 불리는 보편적인 무가는 노랫가락, 타령, 만수받이, 청배무가, 본풀이무가(바리공주), 휘모리무가이고, 추가로 서울새남굿에서만 불리는 무가는 중디밧산무가와 명두청배이다. 서울굿 만신이 굿에서 부르는 노랫가락과 타령이 모두 다르다고 말하는 이유는 거리의 주신에 따라 무가 사설이 다르기 때문인데, 사실상 음악적인 구조는 모두 같다. 서울굿의 삼현육각은 반염불, 굿거리, 허튼타령, 자진허튼타령, 당악, 취타 정도가 보편적으로 연주되는 곡이고, 서울새남굿일 경우에 자진한잎, 염불타령, 삼현도드리, 자진굿거리, 길군악, 길타령 같은 거상악 계열의 삼현육각이 추가된다. 다음은 서울새남굿의 거리별 음악구성이다.

<서울 새남굿의 음악 구성>

거리 무가 삼현육각 안당사경치기 주당물림 - - 부정 부정청배무가 부정물림휘모리무가 - 가망 시왕가망청배무가 시왕가망노랫가락 무가반주 진적 상산노랫가락 자진한잎 긴염불 반염불 굿거리 허튼타령 자진허튼타령 무가반주 불사 불사만수받이 중상타령 굿거리 당악 무가반주 산(도당) 산(도당)노랫가락 굿거리 당악 무가반주 본향 본향노랫가락 대신타령 굿거리 당악 무가반주 상산 - 반염불 굿거리 허튼타령 당악 별상 상산노랫가락 취타 당악 무가반주 신장 신장타령 당악 무가반주 대감 몸주대감타령 직성대감타령 굿거리 당악 무가반주 안당제석 제석타령 굿거리 당악 무가반주 성주 성주청배휘모리무가 굿거리 당악 무가반주 창부/계면 창부만수받이 창부타령 굿거리 당악 무가반주 계면 떡타령 굿거리 당악 무가반주 안당뒷전 수비치기휘모리무가 - 새남 주당물림 - - 부정 부정청배무가 부정물림휘모리무가 - 가망 시왕가망청배무가 시왕가망노랫가락 무가반주 진적 상산노랫가락 자진한잎 긴염불 반염불 굿거리 허튼타령 자진허튼타령 무가반주 중디밧산 중디청배 중디밧산무가 중디노랫가락 중디밧산무가반주 뜬대왕 시왕가망노랫가락 중디노랫가락 말명만수받이 굿거리 당악 무가반주 사재삼성 사재만수받이 사재타령 수비치기휘모리무가 굿거리 당악 무가반주 수비치기휘모리무가 말미 본풀이무가 염불조휘모리무가 - 밖도령돌기 넋노랫가락 도령만수받이 굿거리 허튼타령 별곡타령 길군악 길타령 자진굿거리 문들음 - 취타 자진굿거리 안도령돌기 문청배만수받이 맞조와노랫가락 굿거리 허튼타령 별곡타령 길군악 길타령 자진굿거리 돗삼 - 명두청배/상식 명두청배 자진한잎 염불타령 반염불 삼현도드리 굿거리 느린허튼타령 자진허튼타령 뒷영실 넋(망자)노랫가락 당악 무가반주 베가르기 - - 시왕군웅 시왕군웅청배휘모리무가 시왕군웅노랫가락 당악 무가반주 뒷전 수비치기휘모리무가 -

1. 노랫가락 노랫가락은 신을 찬양하는 의미로 불리는데, 그 대상이 본향신이면 <본향노랫가락>, 상산신이면 <상산노랫가락>이라고 한다. 노랫가락은 초장-중장-종장의 사설 구조와 5박과 8박이 혼합된 장단 구성이어서 시조와 구조적으로 유사하다. 무가 노랫가락의 장단 구성은 초장 8+8+8+5+5박, 중장 5+8+8+5+5박, 종장 5+8+8박이다. 음 구성은 솔(sol)-라(la)-도′(do')-레′(re')-미′(mi')의 경토리이고, 초장과 종장의 시작은 ‘레(re)’나 ‘미(mi)’로 내고 중장의 시작 부분은 ‘솔(sol)’로 높게 낸다. 종지는 초장과 중장은 ‘도′(do')’로 마치고, 종장에서는 마지막 악구를 도′(do')-라(la)-솔(sol)로 하행 순차 진행하며 완전한 종지를 한다. 노랫가락은 앉은 거리에서는 주무가 직접 장구를 치면서 부르고, 선 거리에서는 주무가 초장, 장구를 치는 조무가 중장을 나누어 부르고 종장은 함께 부른다. 또 손에 잔·부채·방울 같은 무구나 옷고름을 들고 부르기도 하고 사슬을 세우는 의례를 하고 나서 부르기도 한다. 이렇게 다양한 방식으로 불리는 노랫가락은 청배나 찬신의 기능으로 불리며, 거리를 마치는 종지의 기능으로 활용되기도 한다.

< 노랫가락 ©반혜성 >

2. 타령 타령은 신을 놀릴 때 부르는 무가인데, 대감신을 위한 노래면 <대감타령>, 망자를 위한 노래면 <망자타령>이라 한다. 타령을 노래하는 만신은 1인칭의 입장으로 직접 신이 되어 재수와 복을 주며 신명 나게 부르기도 하고, 험한 저승에 드는 망자가 되어 서글프고 애절하게 부르기도 한다. 무가 타령을 반주하는 장단은 무당과 악사들 사이에서 ‘타령장단’이라 칭해지지만, 3소박 4박(♩.=1박)인 굿거리장단이다. 사설 붙임은 12소박 한 장단을 6소박씩 나누어 3~6자+3~6자 구조로 이루어진다. 타령의 음 구성은 솔(sol)-라(la)-도′(do')-레′(re')-미′(mi')의 경토리이고, 기본적인 선율형은 1장단을 기준으로 선율형 7~8개 정도가 무당의 재량에 따라 반복적으로 불린다. 종지음은 솔로 끝나고, 종지 악구는 ‘라(la)-솔(sol)-라(la)-솔(sol)’의 진행이 많다. 타령은 개별 거리에서 대접하는 신격을 놀리면서 부르는 오신 기능을 가진 무가이다.

< 타령 ©반혜성 >

3. 만수받이 만수받이는 거리를 주재하는 주무가 앞소리인 주받이를 내면, 장구를 치는 조무가 같은 노랫말을 되받이로 받아서 부른다. 만수받이는 만신의 장구로만 반주하고, 3소박 4박으로 이루어진 굿거리장단을 조금 빠른 속도로 친다. 음 구성은 솔(sol)-라(la)-도′(do')-레′(re')-미′(mi')의 경토리이고, 종지는 솔로 한다. 선율 유형은 주무와 조무가 똑같이 부르지는 않고 만신 개인의 음악성에 따라 6개 내외의 유형 안에서 반복하여 사용한다. 만수받이는 개별 거리에서 작은 단위로 신을 청하는 기능을 가진 무가이다.

< 만수받이 ©반혜성 >

4. 청배무가

청배무가는 전체의 굿을 시작하면서 신을 청하는 의미로 가장 처음에 불린다. 이때 만신은 신과의 소통을 처음 시작하기 때문에 차분하고 경건하게 부른다. 청배무가의 사설은 부정을 나열하고 굿에 초대되는 모든 신을 호명하고, 마지막은 갖은 부정을 물리는 내용으로 되어있다. 장단은 3소박과 2소박의 구조가 합쳐진 5소박이 최소 단위가 되어 5+5가 기본적인 장단의 주기가 되지만 사설 내용에 따라서 최소 단위가 6~9소박까지도 확대될 수 있고 5+5의 장단 주기도 늘어난다. 음 구조는 솔(sol)-라(la)-도′(do')-레′(re')-미′(mi')((파′) )안에서 진행하지만 경토리의 전형적인 순차진행보다는 3도나 4도의 진행을 반복하여 부른다.

5. 휘모리무가

휘모리무가는 휘모리장단으로 불리는 무가를 통칭한다. 휘모리무가는 거리의 시작에서 청신의 기능으로 불릴 때는 <휘모리청배무가>, 송신에서 불릴 때는 <물림무가>, 오신에서는 <산주기무가>, <염불조무가>라 할 수 있다. 보통 2소박 4보통박의 휘모리장단에 맞춰 3~5자가 한 장단을 이루고, 6자가 되면 2장단으로 나누어 노래한다.

6. 본풀이무가

말미 거리에서 바리공주의 일대기를 부르는 무가이다. 노랫말인 문서에 더 비중을 두기 때문에 리듬이나 선율에서 표현하는 음악성은 덜 강조된다. 불규칙 장단이라 만신의 호흡과 사설 내용에 따라 단락을 나눈다. 만신은 장구를 세워 놓고 한 손으로는 북편을 치고, 다른 손에는 방울을 들고 노래한다.

7. 중디밧산무가

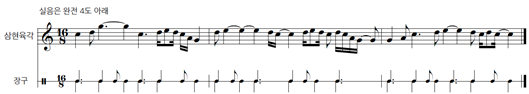

저승을 관장하는 신들에 대한 청배와 축원을 중심 내용으로 연행하는 중디밧산 거리의 특별함은 <중디밧산> 무가에 있다. <중디밧산>은 서울굿 무가 가운데 유일하게 만신과 악사가 주고받는 형태로 연주된다. 만신이 노래하는 부분은 2+3나 3+2 혼소박이 3박, 4박, 6박, 8박으로 불규칙하게 진행되고, 악사의 삼현육각은 혼소박 6박의 가래조장단에 맞춰서 연주한다. 음 구조는 솔(sol)-라(la)-도′(do')-레′(re')-미′(mi')((파′) )안에서 진행한다. 아래의 악보는 가래조로 연주하는 삼현육각 부분이다.

< 가래조로 연주하는 삼현육각 부분의 악보이다. ©반혜성 >

< 중디밧산무가 ©반혜성 >

8. 명두청배 유교식 제사를 연행하는 상식거리에서 부르는 무가로, 서울새남굿에서만 불린다. 무장단에 염불조로 바라를 치면서 노래하는데, 가창력 있는 노래로서의 음악성보다는 문서의 정통성을 더 강조한다.

-

의의 및 가치

서울새남굿은 서울 무속의 죽음의례 가운데 가장 규모를 크게 하는 굿으로, 이승의 영역인 안당사경치기와 저승의 영역인 새남굿으로 구성된다. 본격적인 망자의 천도는 새남굿에 집중되어 있고, 안당사경치기는 망자가 이승을 잘 떠나기 위한 과정이 핵심이다. 그래서 만신의 연행은 이승신이 되어 망자와 이별하기도 하고, 망자가 되어 신세 한탄을 해보기도 한다. 또 저승신이 되어 망자를 괴롭히기도 하고, 다시 지옥길을 헤치며 망자를 인도하는 바리공주로 형상화되기도 한다. 이러한 천도의 과정에서 큰 틀은 불교의 저승관에 입각해 표현하고 있지만, 막상 저승에 안착한 망자는 유교식의 제의를 통해 조상의 반열에 놓는다. 이렇듯 서울새남굿은 서울의 대표적인 무속 의례이지만, 불교와 유교적 요소를 결합한 형태로 연행되는 특징이 있다. 죽음 의례인 서울새남굿은 천신 의례인 서울굿에서는 사용하지 않는 무가와 삼현육각을 굿 음악으로 가져와서 풍부한 음악적 구성을 한다. 특히 청신의 과정에서 청배와 노랫가락을 반복적으로 부르면서 저승신의 엄중함을 강조하고, 바리공주의 본풀이 무가를 부르며 무가의 신성성을 더욱 강조한다. 망자의 설움은 노래로 표현되고, 저승을 헤치는 과정은 삼현육각의 반주에 춤으로 표현되며 무무와 무의식을 통해 시각적인 요소도 보태진다. 서울새남굿은 무가와 삼현육각이 어우러지는 음악을 통해 연행의 다양성을 확보하며 죽음 의례를 완성하고 있다.

-

지정사항

국가무형문화재(1996) 서울새남굿

-

참고문헌

이능화 지음 서영대 역주, 『조선무속고』, ㈜창비, 2008. 김헌선, 『서울진오기굿-바리공주 연구』, 민속원, 2011.

-

집필자

반혜성(潘惠盛)

-

검색태그

-

관련 동영상

더보기