-

다른 이름

가락선보(가락線譜), 선율선보(旋律線譜), 수파형악보(水波形樂譜)

-

정의

가락의 움직임을 선으로 표현한 악보.

-

요약

가락선 악보는 조선 후기부터 전승되어 온 우리 음악의 전통 기보법 중 하나로, 가락의 흐름을 선의 형태로 시각화하여 표현한 악보 체계이다. 선의 흐름으로 가락을 직관적으로 표현하여 음의 높낮이, 진행, 시김새 등을 쉽게 파악할 수 있고 전통 문자보나 오선보에 비해 시각적 이해가 용이하여 특히 초보 학습자에게 효과적인 기보 방식이다.

-

유래

가락선 악보의 유래는 아직 정확히 알려진 바 없으나 18세기의 가집(歌集)과 19세기 초 고악보에서 중대엽과 삭대엽의 노래 선율을 기록하기 위하여 사용된 수파형악보에서 보인다.

-

내용

① 개요

가락선 악보는 기보자에 따라 표현 방식이 다소 다르지만, 곡선 형태인 우리 음악의 가락 흐름과 시김새를 직관적으로 나타내므로 우리 음악의 특징을 전달하는 데 중요한 역할을 한다. 특히 가곡이나 시조와 같은 가악(歌曲) 중심 음악의 가락 흐름과 시김새 표현을 효과적으로 전달하지 못하는 문제를 보완하고자 도입한 것으로 보인다. 그러나 채보자마다 기보 방법이 다소 달라, 가독성(可讀性)이 낮다는 단점이 있다. 이로 인해 악보를 보고 음악을 정확히 표현하기 어려운 점이 있으며, 주로 교육용이나 전통 음악의 보존을 위한 수단으로 활용된다.

② 사용 범위

18~20세기 초반에는 시조나 가곡보에 노래 선율을 위해 표기되었고 20세기 중반 이후에는 시조, 민요 등 가창 교육을 위한 악보에 사용되었다. 현재는 교육용 악보로 널리 알려져 있으며 가창뿐 아니라 다양한 음악 활동에서 활용되고 있다.

③ 기보 유형

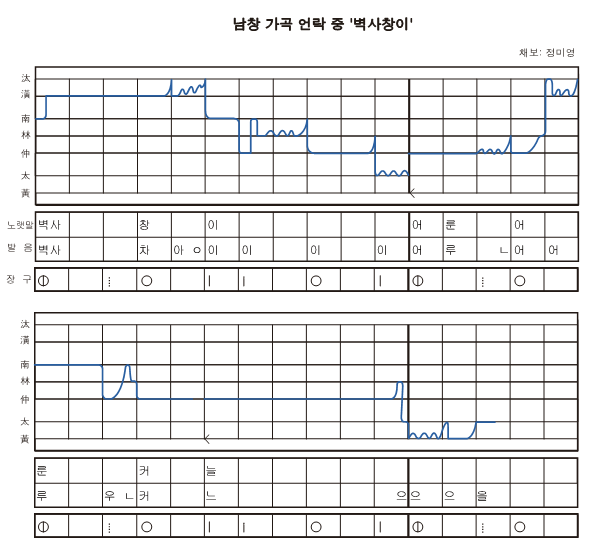

초기의 형태는 가락을 가로선으로 음의 높낮이와 시김새를 표시하고 노랫말을 선 위에 기입하는 단순한 형태였으나 20세기에 들어 대부분 가락선과 정간보를 결합한 형태로 제작되고 있으며, 음의 높이에 따라 세로 간격(폭)을 달리하여 나타내는 등 기보하는 사람에 따라 다소 다른 양상을 띤다.

< 교육용 가락선 악보의 형태 ©정미영(소장) >

④ 표기 방식 및 음악적 특징

가락선 악보의 표기 순서를 살펴보면 18세기 『가보』는 오른쪽에서부터 기보를 시작해 왼쪽으로 향하며, 가락의 행이 바뀔 때마다 앞선 줄 아래에 새로운 가락선을 그린다. 반면, 18세기 『시조』와 『시가』, 『가조별람』과 19~20세기의 악보에는 왼쪽에서 오른쪽으로 기보하면서 행을 바꿀 때마다 윗줄로 이동한다. 20세기 중반 이후에는 왼쪽에서 오른쪽으로 기보하며 행을 바꿀 때마다 아랫줄로 이동하는 방식을 취하고 있다. 표기 순서를 정리하면 다음과 같다.

노랫말 표기의 경우, 18세기에는 가락선 사이사이에 노랫말을 넣거나 가락선 바로 위에 노랫말을 배자한 유형이었다. 이 두 유형의 모두 선의 사이 또는 바로 위에 노랫말을 표시하여 가락과 노랫말의 관계를 직관적으로 알 수 있게 하였고 특히 가락에 따른 발음의 변화와 시김새의 표현을 모음으로 길게 늘여 제시함으로써 ‘어단성장(語短聲長)’인 전통 가악의 음악적 특징을 잘 드러낸다. 다만, 20세기 중반 이전의 가락선 악보 형태는 선과 노랫말을 병기(倂記)한 형태이므로 음의 길이를 표기하는 데에는 한계가 있었다. 20세기 중반 이후 현대에는 음의 길이를 보다 명료화하기 위해 가로 정간보 형태를 결합하여 박과 장단을 인지할 수 있도록 제시하고 있다. 여기에 구성음을 가늠할 수 있는 음의 높낮이에 따른 가로 선을 그어 표시한다.

⑤ 역사적 변천 및 현황

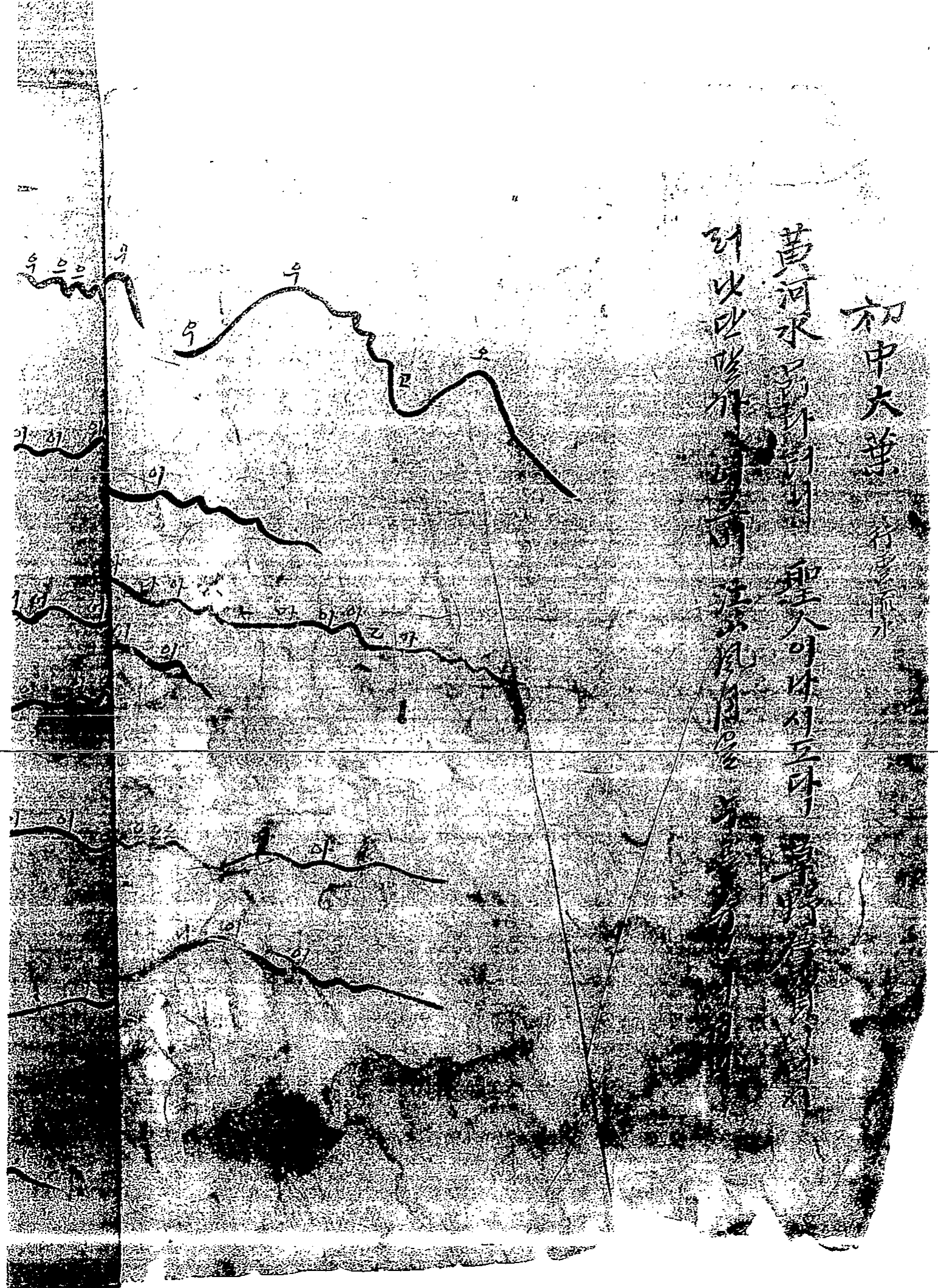

가락선 악보는 18세기 성악보인 옥소(玉所) 권섭(權燮, 1671~1759)의 『가보(歌譜)』, 단국대학교 소장본 『시조(時調)』, 박상수 소장본 『시가(詩歌)』, 『가조별람(歌調別覽)』에 나타난다. 『가보』에는 〈평조 중대엽〉이 실려 있으며, 다섯 장 형식의 가곡 분장에 따라 가락이 다섯 행으로 분절되어 있다. 각 선은 오른쪽에서 시작하여 왼쪽으로 향하며 위에서 아래로 한 줄씩 내려가며 기보한다. 노랫말은 가락선 사이에 기록되어 있다. 반면, 『시조』와 『시가』, 『가조별람』은 왼쪽에서 오른쪽으로 기보하면서 행을 바꿀 때마다 윗줄로 이동하며 노랫말을 가락선 위에 적었다. 또, 가곡 다섯 장이 총 5행으로 된 형식에서 총 7~8행으로 선율 길이가 확대되고 잔가락이 복잡해진다. 같은 18세기 가락선 악보임에도 권섭의 『가보』와 여타의 악보는 이처럼 다른 기보 체계를 보인다.

< 『가조별람』 ©국사편찬위원회 >

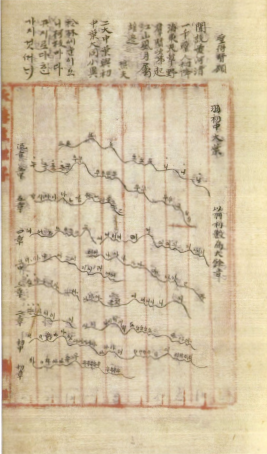

『오희상금보(吳熙常琴譜)』, 『현학금보(玄鶴琴譜)』, 『학포금보(鶴浦琴輔)』 등 19~20세기 초 고악보에도 가락선악보가 등장한다. 현전하는 18세기 가락선악보가 모두 성악보에 수록되어 있다면, 19~20세기 초 가락선악보는 거문고보에 수록되어 있다. 이들 거문고보의 가락선보는 『시조』, 『시가』, 『가조별람』과 마찬가지로 왼쪽에서 오른쪽으로 향하며 행을 바꿀 때마다 윗줄로 이동하며, 선율 길이가 더욱 확대되어 다섯 장이 총 9~10행의 형태를 보이기도 한다.

<『오희상금보』 ©국립국악원 >

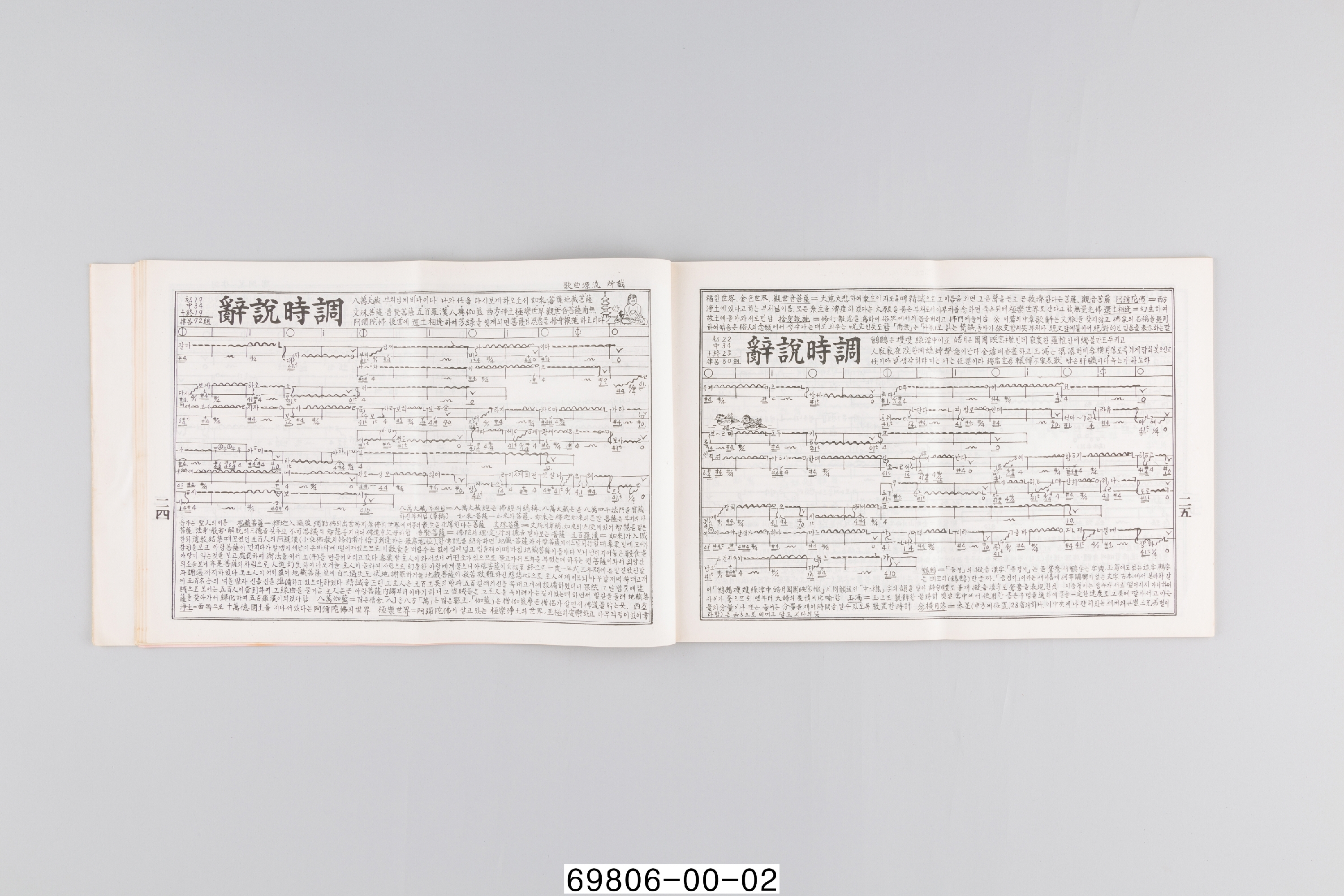

이정주의 『시조직해(時調直解)』, 정경태의 『증보주해 선율선 시조보』, 오복녀의 『서도소리』 등 20세기 중반에 발행된 전문 국악인의 악보에도 가락선 악보가 나타난다. 왼쪽에서 오른쪽으로 기보하며 행을 바꿀 때마다 아랫줄로 이동하는 방식을 취했으며, 가로형 정간보에 장단 부호를 함께 표기했다. 또한, 칸을 질러 음의 높낮이와 흐름 등 정보를 더욱 구체적으로 표현할 수 있게끔 보완되었다.

< 『증보주해 선율선 시조보』 ©국립민속박물관 >

⑥ 교육적 활용

가락선 악보는 2007 개정 음악과 교육과정에 제시되기 시작하면서 현재 초ㆍ중ㆍ고등학교 음악 교과서의 가창, 기악, 감상, 창작 활동을 위한 기보법으로 널리 활용되고 있다.

-

의의 및 가치

가락선 악보는 노래 선율을 주체적으로 기보했던 기보 체계이다. 즉 가락의 움직임 하나하나를 굴곡진 선으로 표현한 우리식 음악 재생 방법이다. 다소 주관적 표현 방법으로 가독성이 낮다는 평이 있지만, 악보를 보며 듣고 따라 부르기와 감상교육에서 보조적 수단으로 사용하면 교육적 효과가 높다. 또한 최근 들어, 가락 또는 시김새 분석 연구 등 학술 영역에서도 활용되고 있어 정간보, 구음보와 더불어 순수한 우리식 전통적인 기보법으로 자리매김하고 있다.

-

고문헌

-

참고문헌

성기련, 「국악 어법에 맞는 국악 교수법 고찰」, 『국악교육연구』 3/2, 2009.

신경숙, 「권섭 『가보』의 악보사적 의의」, 『우리어문연구』 30, 2008.

임미선, 「가조별람 소재 수파형 곡선보에 나타난 18세기 가곡창 선율」, 『한국음악사학보』 35, 2005.

정경태, 『증보주해 선율선 시조보』, 금강문화인쇄사, 1970.(추정)

정미영, 「중학교 음악교과서의 가락선 악보 수록 현황 및 개선 방향 연구」, 『국악교육연구』 9/2, 2015.

정미영, 「‘정가’ 교수ㆍ학습 내용의 위계화 방안 연구」, 『국악원 논문집』 46, 2022.

조은숙, 「조선 후기 수파형 악보의 전승 양상과 음악 교육적 효용성」, 『국악교육연구』 15/2, 2021. -

집필자

정미영(鄭美英)

-

검색태그

-

추천 자료가 없습니다.