-

다른 이름

천자풀이, 책방독서(冊房讀書) -

정의

《춘향가》 중 몽룡이 춘향과 만날 기대감에 들뜬 채로 『천자문(千字文)』의 글자를 풀이하며 노래하는 대목 -

요약

몽룡이 춘향과의 만남을 기다리며 천자문을 엉뚱하게 해석해서 노래하는 장면으로, 학문적 자세를 가장한 채 연정에 빠져있는 양반의 모습을 엿볼 수 있다. 흥겹고 경쾌한 느낌의 선율과 언어유희의 노랫말을 통해 판소리 특유의 해학성이 잘 드러난다. -

유래

『조선창극사』에 따르면 천자뒤풀이는 19세기 후반에 왕성하게 활동한, 이른바 후기 8명창에 속하는 김세종(金世宗, ?~?)의 더늠으로 알려져 있다. 그는 동편제를 대표하는 명창으로, 동리(桐里) 신재효(申在孝, 1812~1884)로부터 판소리의 이론을 학습하여 문식과 실기를 모두 갖춘 인물이다. 특히 춘향가에 능하였으며 그가 새롭게 사설과 음악을 정리하여 만든 김세종제 《춘향가》는 점잖고 고상한 양반의 취향이 가미된 대목이 다수이다. 대표적인 예가 바로 천자뒤풀이이다. 최초 녹음은 1913년 일본축음기상회에서 취입한 송만갑과 송기덕의 <천자해문가>(Nipponophone6259)으로 전해진다. -

내용

○ 곡명 의미 천자문에 있는 글자의 뜻을 정석대로 해석하지 않고 춘향과의 만남을 상상하면서 별난 뜻풀이로 이면(裏面)을 해석하는 일종의 언어유희요(言語遊戲謠)이자, 연가(戀歌)이다. 몽룡이 광한루 구경을 갔다가 춘향에게 한눈에 반해 방자를 시켜 춘향과 만날 약속을 정하게 된다. 밤이 되길 기다리는 동안 글공부가 뜻대로 되지 않자 어려운 책은 치워두고 기초학습서인 천자문을 읽기 시작하는데 그 조차도 얼마 지나지 않아 온통 춘향 생각으로 깊어지게 된다. 김세종의 더늠인 천자뒤풀이는 김세종제 《춘향가》 외에도 현재 전승되는 모든 판소리 유파에 삽입되어 있다. 천자문 풀이에 음률을 넣어 읊는 형태는 판소리 외에도 가야금병창, 품바타령, 탈춤, 서당교육 등에서 활용된다. 천자문을 학습하기 위한 목적의 〈천자풀이〉를 재해석하여 판소리에 포함한 일종의 삽입가요이다.

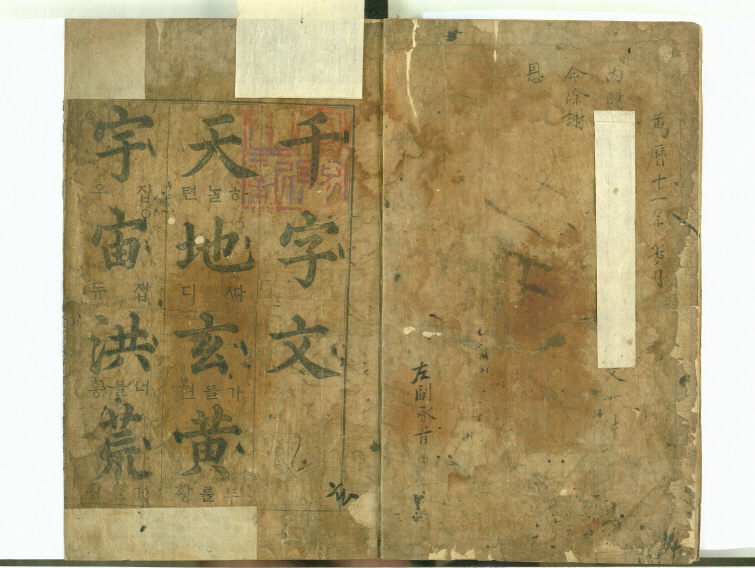

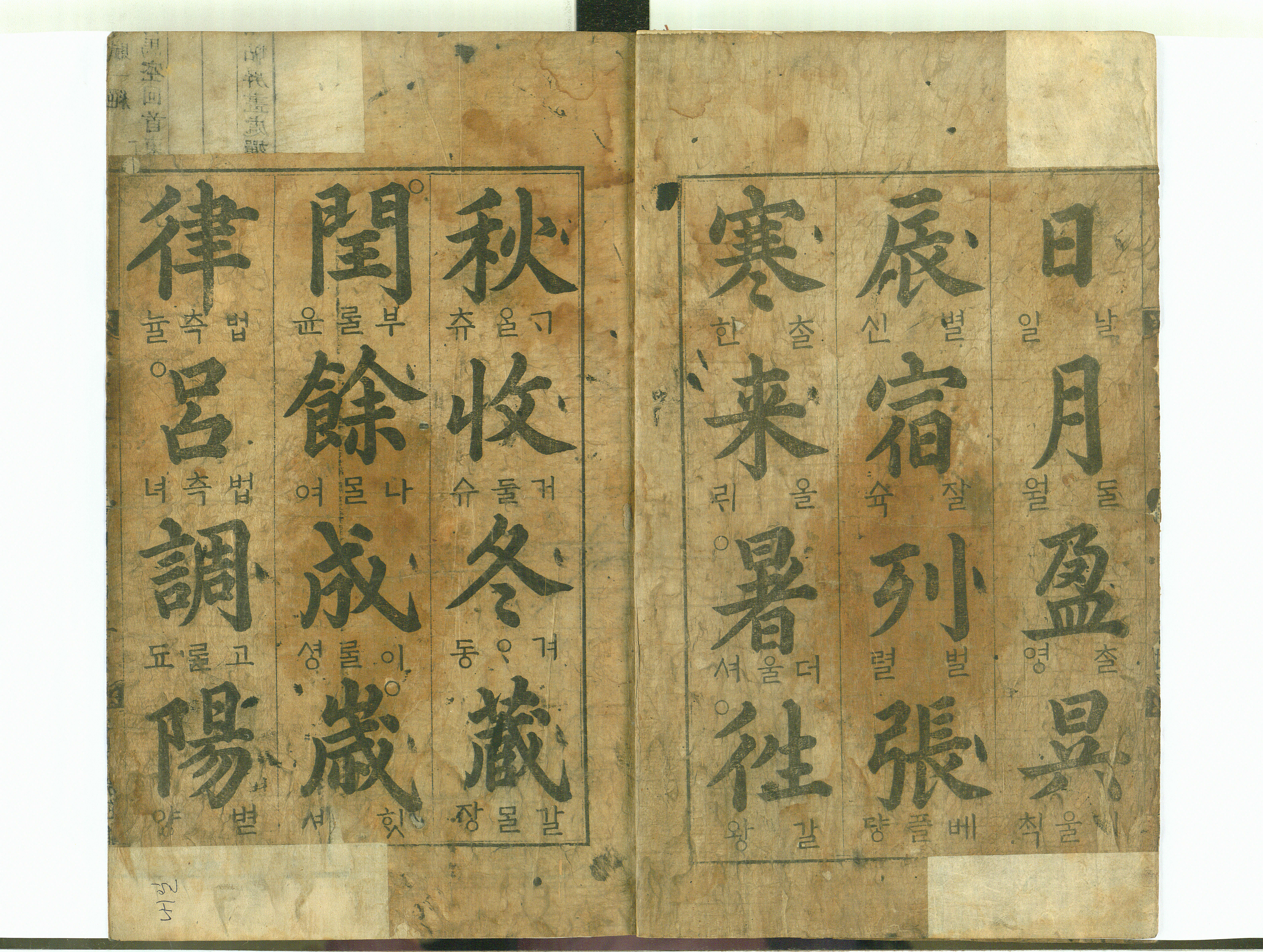

< 보물 제1659호로 지정된 천자문 ⓒ문화재청 >

○ 음악적 특징과 구성 일반적인 학습 형태의 〈천자풀이〉를 읊을 때는 구전민요와 같은 자연태 음악의 기본 구성음으로 자주 활용되는 ‘미(mi)-라(la)-도(do)’의 구성으로 진행된다. 4박자의 짧은 선율을 규칙적으로 반복하면서 천자문의 뜻과 독음(讀音)을 쉽게 익히려는 목적으로 간단한 음률을 사용한다. 반면, 판소리 천자뒤풀이는 중중모리장단을 사용하고 평조 선법으로 구성되어 화창하면서 흥겹고 경쾌한 느낌이 주를 이룬다. 점차 춘향을 그리는 마음이 깊어지면서 “이 해가 어이 이리 더디진고” 구절에서는 계면조의 설움과 애원성이 묻어나기도 한다. 끝내 안달이 난 몽룡의 마음이 극에 달하여 춘향과의 입맞춤을 상상하며 “춘향과 날과 단둘이 앉어 법중 여(呂)자로 놀아보자”라며 고성(高聲)을 내지르며 악곡을 마친다.

-

노랫말

몽룡이 춘향과의 약속 시간이 되기 전까지 책실에서 글공부를 하는데 춘향 생각으로 머릿속이 가득 차서 글이 눈에 들어오지 않는다. 『맹자(孟子)』, 『대학(大學)』 등을 펼치다 결국 마지막에는 『천자문』을 찾는다. 판소리 《춘향가》의 천자뒤풀이 노랫말은 두 가지 유형이 있다. 첫 번째 유형은 “자시(子時)에 생천(生天)허니 / 불언행사시(不言行四時) / 유유피창(悠悠彼蒼) 하늘 천(天)”으로 시작한다. 김세종제 춘향가를 비롯한 다수의 판소리 창본에서 사용한다.

< 판소리 춘향가 중에서 <천자뒤풀이> 대목의 아니리와 소리. 소리/정회석, 고수/조용복. ⓒ국립국악원 >

두 번째 유형은 “천개자시(天開子時) 생천허니 / 태극(太極)이 광대(光大) 하날 천”으로 시작하는 소리이다. 이화중선(李花仲仙, 1898~1943)과 임방울(林芳蔚, 1904~1961)의 소리에서 확인되며 현전하는 가야금병창에서 사용되는 노랫말이다.

< 김일륜이 부른 가야금병창 <천자뒤풀이> 음원, 병창/김일륜, 장구/장종민 ©MUSIC&NEW>

아래는 유형1. “자시에 생천허니”로 시작하는 노랫말 전문이다. (아니리) 도련님이 책실로 돌아와 글을 읽되, 혼은 벌써 춘향집으로 건너가고 등신(等身)만 앉어 노리글로 뛰어 읽겄다. (창조) “맹자견 양혜왕(孟子見 梁惠王)허신디 왕왈(王曰), 수불원천리이래(수不遠千里而來)허시니 역장유이리오국호(亦將有以利吾國乎) 잇까?” (아니리) “이 글도 못 읽겄다. 대학을 들여라.” (창조) “대학지도(大學之道)는 재명명덕(在明明德)허며 재친민(在親民)허며 재지어지선(在止於至善) 이니라. 남창(南昌)은 고군(故郡)이요, 홍도(洪都)넌 신부(新府)로다. 홍도 어이 신부 되리, 우리 춘향이 신부 되지. 태고(太古)라 천황씨(天皇氏)는 이 쑥떡으로 왕 했겄다.” (아니리) 방자 곁에 섰다 허허 웃더니 “아니 여보시오 도련님, 태고라 천황씨 때는 이목덕으로 왕 했단 말은 들었어도 쑥떡으로 왕 했단 말은 금시초문이요.” “네가 모르는 말이로다. 태고라 천황씨 때는 선비들이 이가 단단허여 목떡을 자셨거니와, 지금 선비야 어찌 목떡을 자시겠느냐? 그러기에 공자님께서 후세를 위하여 물씬물씬한 쑥떡을 명륜당(明倫堂)에 현몽(現夢)허였느니라.” “허허 도련님, 아 거 하나님이 들으면 깜짝 놀랄 거짓 말씀이요.” “얘 방자야, 천자를 들여라.” “도련님, 일곱 살 자신 배 아니신데 천자는 들여서 무엇허시게요?” “네가 모르는 말이로다. 천자라 허는 것은 칠서(七書)의 본문이라, 새겨 읽으면 그 속에 천지(天地) 우락(憂樂) 장막(帳幕)이 다 들었느니라.” 도련님이 천자를 들여놓고 천자 뒷풀이를 허시난디 (중중모리) 자시(子時)에 생천(生天)허니 불언행사시(不言行四時) 유유피창(悠悠彼蒼) 하늘 천(天), 축시(丑時)에 생지(生地)허여 금목수화(金木水火)를 맡었으니 양생만물(養生萬物) 따 지(地), 유현미묘(幽玄微妙) 흑정색(黑正色) 북방현무(北方玄武) 감을(=검을) 현(玄), 궁상각치우(宮商角徵羽) 동서남북(東西南北) 중앙 토색(土色)의 누루 황(黃), 천지사방(天地四方)이 몇 만 리 하루광활(廈樓廣闊) 집 우(宇), 연대(連代) 국조(國祖) 흥망성쇠(興亡盛衰) 왕고래금(往古來今) 집 주(宙), 우치홍수(禹治洪水) 기자(箕子) 추연(推衍) 홍범(洪範)의 구주(九疇) 넓을 홍(弘), 전원(田園)이 장무호불귀(將蕪胡不歸)라 삼경(三徑)이 취황(就荒) 거칠 황(荒), 요순천지(堯舜天地) 장헐씨구 취지하일(就之何日) 날 일(日), 억조창생(億兆蒼生) 격양가(擊壤歌) 강구연월(康衢煙月) 달 월(月), 오거시서(五車詩書) 백가어(百家語) 적안영상(積案盈箱) 찰 영(盈), 이 해가 어이 이리 더디진고 일중직책(日中則昃)의 지울(=기울) 책(昃), 이십팔수(二十八宿) 하도(河圖) 낙서(洛書) 진우천강(辰宇天岡) 별 진(辰), 가련금야(可憐今夜) 숙창가(宿娼家)라 원앙금침 잘 숙(宿), 절대가인(絶代佳人) 좋은 풍류 나열준주(羅列樽酒) 벌일 열(列), 의의월색(依依月色) 삼경야에 탐탐정회(耽耽情懷) 베풀 장(張), 부귀공명 꿈 밖이라 포의한사(布衣寒士) 찰 한(寒), 인생이 유수 같다 세월이 절로 올 래(來), 남방천리 불모지지(不毛之地) 춘거하래(春去夏來) 더위 서(暑), 공부자(孔夫子) 착한 도덕 기왕지사(旣往之事)의 갈 왕(往), 상성(霜聲)이 추서방지(秋序方至)의 초목이 황락(黃落) 가을 추(秋), 백발이 장차 오거드면 소년풍도(少年風度) 거둘 수(收), 낙목한천(落木寒天) 찬바람에 백설강산(白雪江山)의 겨우 동(冬), 오매불망 우리 사랑 규중심처(閨中深處) 감출 장(藏), 부용작약의 세우(細雨) 중에 왕안옥태(王顔玉態) 부를 윤(閏), 저러한 고운 태도 일생 보아도 남을 여(閭), 이 몸이 훨훨 날아 천사만사 이룰 성(成), 이리저리 노니다 부지세월(不知歲月) 해 세(世), 조강지처는 박대 못 허느니 대전통편(大典通編)의 법중 율(律), 춘향과 날과 단둘이 앉어 법중 여(呂)자로 놀아보자.

김경아, 『성우향이 전하는 김세종제 판소리 춘향가』, 학림사, 1987.

-

의의 및 가치

천자뒤풀이는 동음어를 활용하여 이면을 연결 짓는 내용이 특징인데. 특히 아니리 부분에서 발음 소리가 같은 단어인, ‘목덕(木德)’을 [목떡]-[쑥떡]으로 연결하는 몽룡의 말장난이 흥미로운데 언어유희를 통한 판소리의 해학적 특징이 잘 드러나는 부분이다. 한편, ‘일곱 살 어린아이나 읽는 천자문’이라고는 하나, 천자뒤풀이의 노랫말은 대부분 어려운 고사성어나 시문(詩文)이 쓰이고 있어서 정작 뜻을 이해하기가 쉽지 않다. 《춘향가》 속에서 몽룡은 양반이다. 점잖고 고상한 척 글공부를 시작하지만 결국 천자문 조차도 제대로 읽지 못하고, 춘향에게 안달이 나서 요란하게 소리를 질러대는 장면에서는 양반을 풍자하는 비판적 시각이 엿보인다. 이처럼 《춘향가》의 천자뒤풀이는 판소리의 해학성과 풍자성을 고루 갖춘 대목이다. -

참고문헌

김경아, 『성우향이 전하는 김세종제 판소리 춘향가』, 학림사, 1987. 정노식, 『조선창극사』, 조선일보사 출판부, 1940. -

집필자

노민아(盧珉疋)

-

검색태그

-

관련 동영상

더보기