-

다른 이름

호랑이 내려오는 대목

-

정의

-

요약

-

유래

판소리 《수궁가》에 범 내려온다 대목이 언제 누구에 의해 삽입된 것인지는 알 수 없다. 다만, 1913년 이전의 자료로 추정되고 있는 『경상대학교 소장본』 〈별춘향전〉에는 변사또 잔치 대목에 판소리 창차들을 초청하여 판소리를 부르는 장면이 묘사되어 있는데, 여기서 송흥록이 〈호랑이 내려오는 대목〉을 불렀다는 상황과 그에 해당하는 사설이 다음과 같이 기록되어 있다.

홍녹 송션달이 톡긔타령의 호랑이 ᄒᆞᆫ ᄃᆡ문을 아주 폭포셩으로 ᄒᆞᆫ마듸 (중머리) 호랑이 나려온다 호랑이 나려온다 만쳡쳥ᄉᆞᆫ 자자진고ᄃᆡ 호랑 ᄒᆞᆫ마리 나려온다 어허컹컹 나려온다 톡긔야 너ᄂᆞᆫ 엽긜노 가거라 호랑이 ᄂᆡ 먼쳠 나려간다 ᄭᅥᆼ중ᄭᅥᆼ중 나려온다

이에 의하면, 판소리 《수궁가》에 범 내려온다 대목은 송흥록이 살았던 19세기 전반 무렵에도 존재하였던 것으로 볼 수 있으나, 오늘날 불리는 범 내려온다 대목과는 노랫말과 장단이 다르므로, 당시에는 오늘날과 같이 정형화된 형태는 아니었다.

-

내용

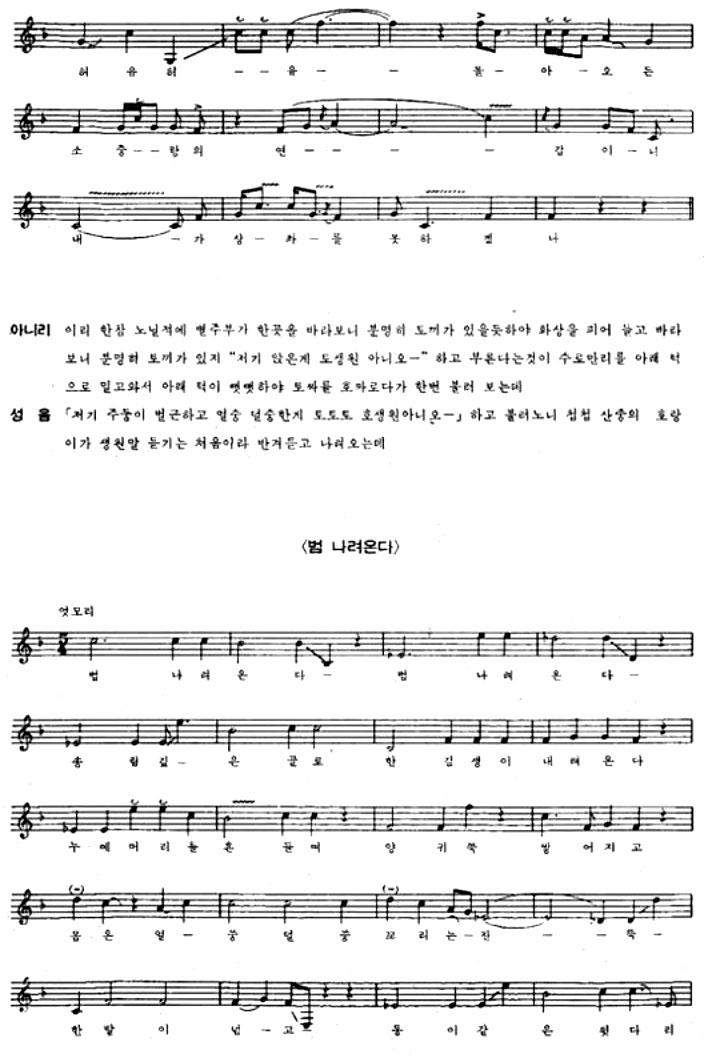

토끼를 찾아 세상에 나온 별주부는 온갖 짐승들이 모인 광경을 보고 토끼도 있겠구나 싶어 “토생원”하고 외치는데, 수로만리 거센 파도를 아래턱으로 밀고 나온 탓에 ‘토’자를 ‘호’자로 잘못 부르게 된다. 《수궁가》 중 범 내려온다 대목은 ‘호생원’이란 별주부의 부름에 호랑이가 자신을 ‘호생원’으로 높여 칭하는 별주부의 부름을 반겨듣고 좋아라며 산에서 내려오는 대목이다. 호령하며 나서는 호랑이의 비범함을 표현하기 위하여 독특한 분위기와 리듬이 특징인 엇모리장단을 사용한다. 엇모리장단은 판소리에서 비범한 인물이나 정경을 표현하는 대목에 주로 사용되는데, 《수궁가》의 ‘호랑이’나 《흥보가》 및 《심청가》,의 ‘중’과 같은 범상치 않은 인물의 등장 대목과 《수궁가》 및 《심청가》의 〈수궁풍류〉와 같이 인간 세상과는 다른 별천지를 묘사하는 장면에서 쓰인다. 선율은 계면조 선법을 사용하여 구사하나, 애절한 느낌의 떠는 목과 꺾는 목의 시김새를 덜어내고, 큰 폭의 도약 진행이나 고음역에서 질러내는 설렁제 스타일로 호기로움을 표현한다.

-

노랫말

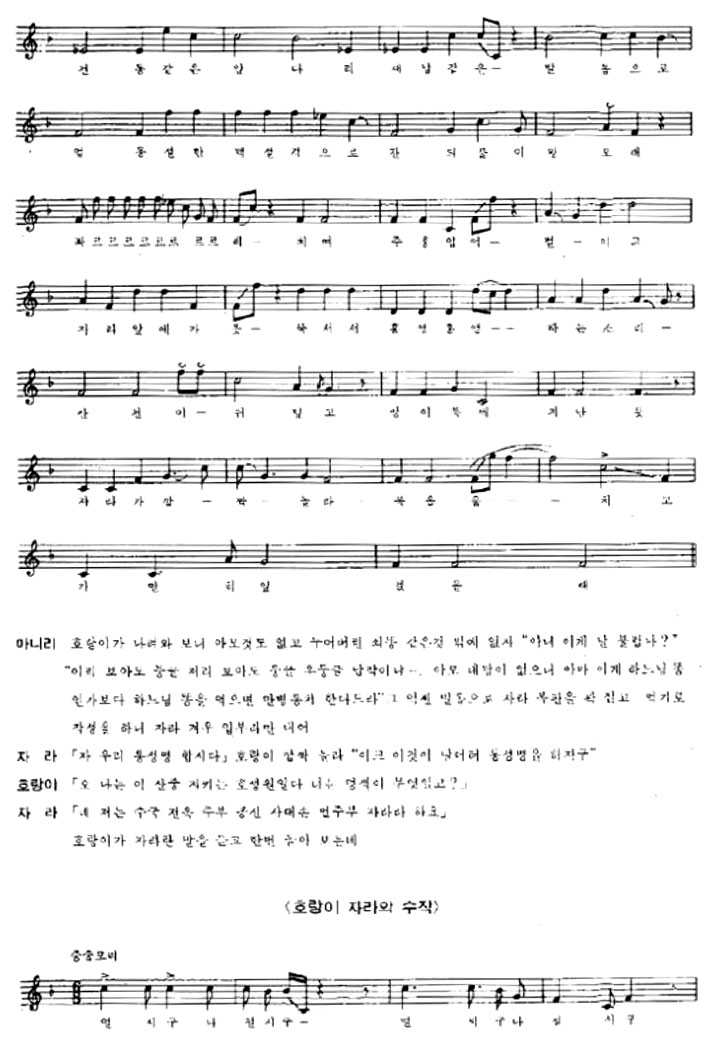

(엇모리) 범 내려온다. 범이 내려온다. 송림 깊은 골로 한 짐생 내려온다. 누에머리를 흔들며, 양 귀 쭉 찢어지고, 몸은 얼쑹덜쑹, 꼬리는 잔뜩 한 발이 넘고, 동개 갚은 앞다리, 전동 같은 뒷다리, 쇠낫같은 발톱으로 엄동설한 백설격으로 잔디 뿌리 왕모래 좌르르르르르르 흩치고, 주홍 입 떡 벌리고 자래 앞에 가 우뚝 서 홍앵홍앵 하는 소리. 산천이 뒤넘고 땅이 툭 꺼지는 듯 자리가 깜짝 놀라, 목을 움츠리고 가만히 엎졌구나.

< 조통달 창 미산제 《수궁가》중 범내려온다 ©국립국악원 >

< 박초월 창 《수궁가》 중 범내려온다 ©국립국악원 > -

의의 및 가치

판소리 《수궁가》의 주요 내용 전개를 위해 필요한 대목이 아닌, 판소리의 재미를 위하여 삽입된 대목이다. 《흥보가》 및 《심청가》의 〈중타령〉과 장단 및 선율의 분위기 면에서 유사한 성격을 갖는다. 최근 ‘이날치 밴드’의 범 내려온다가 세계적인 주목을 받으며, 판소리의 재해석을 통한 현대화 및 전통문화 전반에 대한 관심을 이끌고 있다.

-

지정사항

판소리: 국가무형문화유산(1964) 판소리: 유네스코 인류구전무형유산걸작(2003)

-

참고문헌

소리 정회석ㆍ채보감수 백대웅, 『수궁가』, 민속원, 2003. 최동현 외, 『한영대역 수궁가 바디별 전집 1~4』, 문화체육관광부ㆍ전라북도ㆍ전주세계소리축제조직위원회, 2010. 배연형, 「별춘향전(경상대 본) 소리책 연구」, 『한국음악연구』 38, 한국국악학회, 2005. 이진오, 「19세기 수궁가의 더늠 형성에 관한 연구」, 『공연문화연구』 36, 공연문화학회, 2018. 이명현, 「판소리의 탈맥락화와 문화혼종: 이날치 밴드의 범내려온다를 중심으로」, 『다문화콘텐츠연구』 37, 중앙대학교 문화콘텐츠기술연구원, 2021.

-

집필자

신은주(申銀珠)

-

검색태그

-

관련 동영상

더보기