-

다른 이름

진퇴무, 뜀사위, 뛸사위, 무진무퇴

-

정의

궁중과 민간의 전통춤에 두루 사용되는 춤사위로, 앞으로 세 걸음 나아갔다가 뒤로 세 걸음 뒤로 물러서는 동작

-

요약

-

유래

이 춤사위는 명확히 언제 발생했는지는 알 수 없다. 다만, 조선시대 유생들의 신고식에서 삼진삼퇴(三進三退)를 한 전통과 관련이 있을 것으로 짐작된다. 과거에 급제했던 관료 선배가 새로 급제한 후배에게 정치를 할 때 임해야 하는 마음을 전수하는 행위 가운데 후배를 앞에 세워놓고 세 번을 앞으로 나오게 하고, 세 번을 뒤로 물러나게 하는 의식이 있다. 첫걸음에는 선배를 생각하는 마음으로 나서고, 둘째 걸음에는 왕을 생각하는 마음으로 나서며, 세 번째는 백성을 생각하는 마음으로 나선다. 세 번을 후퇴할 때에는 백성의 아픔을 위해 과감하게 머무름이 없이 물러서고 두 번째와 세 번째도 그러하다. 민속놀이에서도 이러한 형태가 보이는데, 전래놀이 돌치기에서 깨금발 뛰기를 하면서 돌을 찰 때, 앞으로 삼진(三進)을 하고 되돌아 올 때 삼퇴(三退)를 한다. 농경사회에서 머슴들이 서로 안면을 트고 연장자와 하급자의 위치와 임금을 정할 때에도 삼진삼퇴를 했다. 춤판에서 외지인이나 안면이 적은 사람이 초청되면 춤을 출 수 있게 권하는데, 세 번을 거절하면서 앞으로 나아갔다가 후퇴한 후 비로소 참가하는 관례가 있다. 궁중무용에서도 삼진삼퇴의 움직임이 춤으로 표현되는데, 조선시대 『정재무도홀기(呈才舞圖笏記)』 「검기무」항목에 ‘상대무진무퇴(相對舞進舞退; 서로 마주 보고 전진하거나 뒤로 물러나면서 춤추는 동작)’이 언급되어 있다. 농악에 있어서도 군사적인 진법에서도 사용된다. 2열종대로 서서 함께 앞으로 나아가고 뒤로 물러서는 동작을 한다. 〈진주검무〉는 삼진삼퇴를 사용하는 대표적인 춤이다. 불교의식에서는 불법승(佛法僧)의 삼보(三寶)의 의미로 앞서고 뒤로 물러선다. 민간춤에 있어서도 경상도 〈덧배기춤〉에서도 삼진삼퇴가 춤판에서 기본움직임으로 시작한다.

-

내용 및 구성

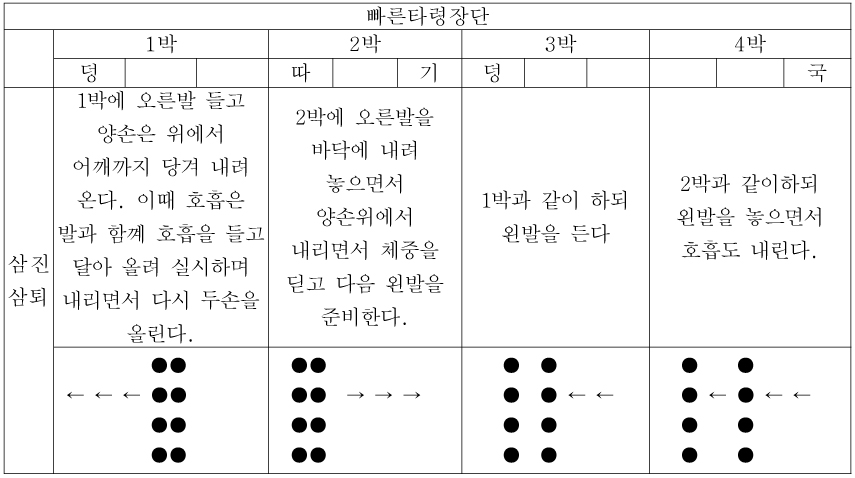

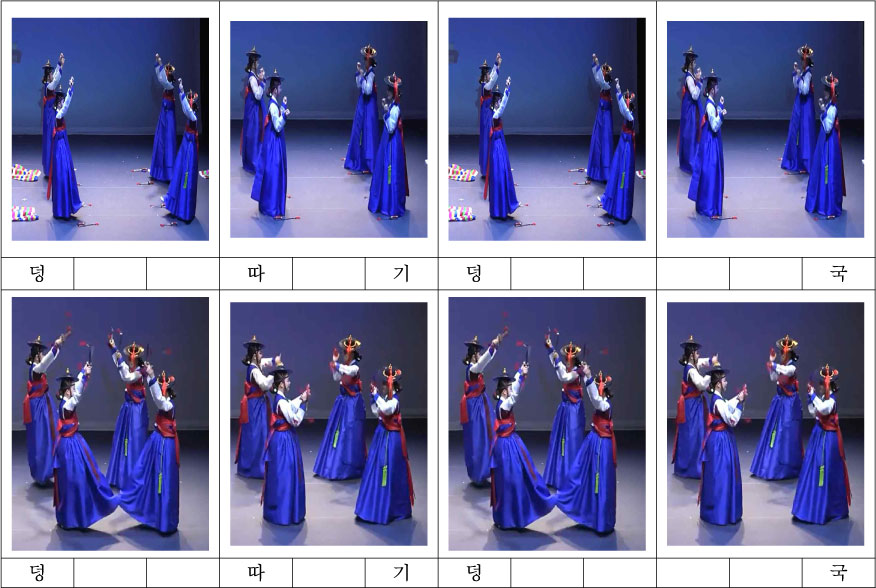

〈진주검무〉에 있어서 삼진삼퇴는 맨손으로 하는 것과 검(劍)을 들고 하는 것의 두 가지 형태가 있다. 맨손으로 하는 사위는 일명 ‘진퇴무’라 한다. 빠른 타령장단에 맞춰 한 장단에 오른발과 왼발을 교대로 움직인다. 무릎을 올리면서 몸을 앞으로 향하고, 양팔은 머리 위에서 손목을 돌리며 위 아래로 움직인다. 오른발을 올리면서 맨손으로 주먹을 살짝 쥐고 위로 올리면서 당겨 내리고, 다시 올려 내린다. 이러한 동작과 함께 세 번 전진하고, 세 번 뒤로 물러난다. ○ 구성 검무는 크게 한삼을 손에 끼고 추는 한삼사위(평사위-배맞추기-숙인사위-움칠사위-뿌릴사위-쌍어리), 맨손으로 추는 맨손사위(맨손입춤-방석돌이-삼진삼퇴-맨손칼사위), 앉은 사위(자락사위-맨손사위-외칼사위-양칼사위), 칼을 들고 추는 칼사위(삼진삼퇴-양칼옆사위-양칼윗사위-양칼사위-연풍대-일열횡대사위-인사사위)로 구성된다. 삼진삼퇴는 맨손사위와 칼사위에 사용되며, 장단은 자진타령장단으로 연주한다. 〈진주검무〉에서 맨손사위는 입춤사위-방석돌이-삼진삼퇴-맨손칼사위 순서로 진행된다. 칼사위는 위엄사위-삼진삼퇴-양칼옆사위-연풍대로 연결되며, 장단마다 오금을 주고 한발씩 달아 올려 전진하거나 퇴진한다. ○ 진주검무에서의 삼진삼퇴 구조

<삼진삼퇴 춤사위 ©국립국악원>

○ 주요 춤사위 검무 춤사위에서 삼진삼퇴의 진행 구성은 크게 한삼을 손에 끼고 춤을 추는 한삼사위(평사위-배맞추기-숙인사위-움칠사위-뿌릴사위-쌍어리), 맨손으로 춤을 추는 맨손사위(맨손입춤-방석돌이-삼진삼퇴-맨손칼사위), 앉은 사위(자락사위-맨손사위-외칼사위-양칼사위), 칼을들고 춤을 추는 칼사위(삼진삼퇴-양칼옆사위-양칼윗사위-양칼사위-연풍대-일열횡대사위-인사사위)로 나뉜다. 삼진삼퇴 춤사위는 맨손사위에서 삼진삼퇴와 칼을 잡고하는 삼진삼퇴 두 가지가 있으며 장단은 빠른 자진타령으로 연주한다.

< 삼진삼퇴 동작(윗사진: 맨손삼진삼퇴, 아래사진: 칼을 들고 하는 삼진삼퇴) ©김태덕 >

< 삼진삼퇴 ©진주검무보존회 > -

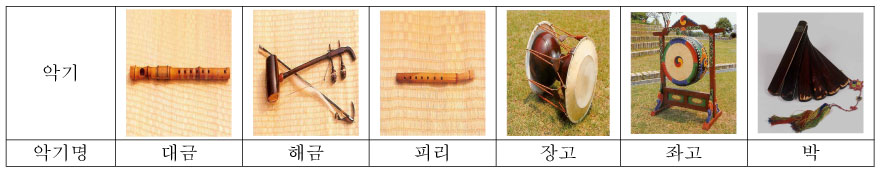

반주 음악

-

복식ㆍ의물ㆍ무구

-

의의 및 가치

삼진삼퇴는 단순한 춤사위를 넘어서 한국 전통문화에서 오랜 역사에 걸쳐 폭넓게 전승되는 행위라고 볼 수 있다.

-

참고문헌

국립문화재연구소, 『입춤ㆍ검무ㆍ한량무』, 계문사, 1996. 국립민속박물관, 『조선대세시기Ⅳ:동경잡기』, 국립민속박물관, 2007. 국립부산국악원, 『영남춤사위 용어편람』, 국립부산국악원, 2005. 김정녀·성기숙, 『무형문화재보고서19』. 문화재관리국, 1997. 김천흥·박헌봉·유기룡,『무형문화재조사보고서18』, 문화재관리국, 1966. 박재·김성은 역, 『동사일기』, 보고사, 2017. 성계옥·차수수, 『진주검무』, 화산문화, 2002. 성기숙, 『한국춤의 역사와 문화재』, 민속원, 2005. 성무경, 『교방가요』, 보고사, 1990. 임수정. 『한국의 교방검무』, 민속원, 2011. 정병호, 『한국의 전통춤』, 집문당, 2002. 정병호·이보형, 『무형문화재조사보고서169』, 문화재관리국, 1966. 최흥기,『울산덧배기춤』, 민속원, 2021. 한국문화상징사전편찬위원회. 『한국문화상징사전』 동아출판, 1992. 임수정, 임수정의 전통춤판 “춤길” 진주검무, 2020 영상

-

집필자

김태덕(金台德)

-

검색태그

-

추천 자료가 없습니다.