-

다른 이름

자진타령, 볶는타령장단 -

정의

3소박 4박(4/♩.)의 타령장단을 빠르게 연주하는 장단. -

요약

-

내용

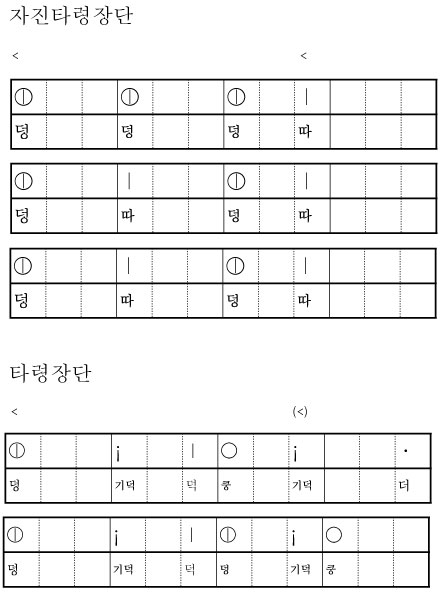

○ 개요 자진타령장단과 타령장단은 궁중 의례 · 정재 · 민간 풍류 · 행악(行樂) · 무속 춤 · 탈춤 및 연희 · 민요 등에 두루 쓰인다. 타령장단은 풍류 음악을 대표하는 모음곡 형식의 기악곡 《영산회상》의 한 악곡인 〈타령〉이나 탈춤ㆍ무용의 반주음악으로 쓰이는 삼현육각 편성의 《대풍류》 중 〈삼현타령〉ㆍ 〈느린허튼타령〉ㆍ〈중허튼타령〉, 행악인 〈길타령〉ㆍ〈별우조타령〉에 쓰이며 세악(細樂) 편성의 풍류 음악인 《천년만세》 중 〈계면가락도드리〉ㆍ〈우조가락도드리〉에도 쓰인다. 자진타령장단은 《대풍류》의 구성 곡인 〈자진허튼타령〉과 마지막 곡인 〈당악〉에 쓰인다. 그 밖에도 《천년만세》중 〈양청도드리〉, 정재 〈하황은〉ㆍ〈포구락〉의 반주음악, 서울과 경기 지역의 탈춤인 산대놀이와 해서 지역 탈춤의 삼현육각 반주, 영남지역의 탈춤인 오광대나 야류(野遊)에서는 사물(四物)악기의 합주 장단으로 사용된다. 또한, 경기도와 서도 지역의 굿춤ㆍ줄타기 등의 반주에도 쓰이며, 〈군밤타령〉, 〈통영개타령〉, 〈경복궁타령〉 등의 민요 반주에도 쓰인다. ○ 음악적 특징 3소박 4박자(4/♩.)의 빠른 장단인 자진타령장단은 타령장단과 장단 구조는 같으나 빠르기에서 차이가 난다. 첫 박과 아홉 번째 소박에 세를 주어 연주하고 넷째 박은 보통 비운다. 변화형 가락을 많이 사용하지 않는 편이며, 리듬꼴이 좀 더 단순하다. 춤이나 탈춤, 줄타기 등의 동작에 맞추어 반주할 때는 강세를 분명히 주며 똑 떨어지는 합장단 위주로 연주한다. 악곡 명이나 장단 명에 ‘느린’, ‘긴’, ‘늦’, ‘중’, ‘자진’, ‘볶는’ 등의 표현이 붙는데, 이는 상대적인 빠르기를 나타내는 말로 ‘느린’, ‘긴’, ‘늦은’은 상대적으로 느림을 의미이고 ‘자진’, ‘볶는’은 상대적으로 빠름을 의미이다. 자진타령장단은 경쾌하고 흥겨운 느낌을 준다.

-

의의 및 가치

자진타령장단은 강세가 분명하고 독특한 장단꼴로 교육적으로 활용하기 좋다. 민요의 말붙임새에 따라 자진모리장단과 혼용하여 활용하면 음악적 특징과 흥겨움을 드러낼 수 있고 신체 표현에서 경쾌하고 익살스러운 분위기를 표현하기 좋은 장단이다. -

참고문헌

김영운, 『국악개론』, 음악세계, 2015. 김청만·김광섭, 『한국의 장단』, 민속원, 2002. 정미영, 현행 정재 반주음악 ‘자진타령’에 대한 고찰, 한국음악연구 65, 2021. -

집필자

조경숙(趙慶淑)

-

검색태그

-

추천 자료가 없습니다.