-

다른 이름

춤 동작, 춤가락 -

정의

신체를 활용하여 장단에 맞추어 추는 춤의 기본 단위. -

요약

우리 춤의 역사에서 현재까지 전승된 궁중의 정재무와 일무, 농악춤, 탈춤, 무속춤, 불교춤, 교방춤, 놀이춤 등의 전통춤에서 추어지는 춤의 기본 단위이다. 춤의 목적과 표현 방식에 따라 춤사위들이 생성되었으며, 춤사위는 춤 계열별, 지역별, 개인별로 다른 특징을 보인다. 춤사위들이 연결되어 동작절을 만드는데, 동작절의 내고 달고 맺고 푸는 과정에서 맺는 춤사위, 어르는 춤사위, 푸는 춤사위로 어르고 감고 돌고 맺고 푸는 춤사위들이 전개된다. -

유래

춤사위는 우리 춤의 역사 속에서 생성되어 변화ㆍ발전해 왔다. 부족 국가 시대에 마한의 풍속에서 “5월에 씨뿌리기를 끝내고 귀신에게 제사하는데 여러 사람이 모여서 노래하고 춤추며, 술 마시기를 밤낮 없이 쉬지 않았다. 그 춤은 수십 명이 함께 일어나서 서로 따르고, 땅을 밟으며 숙였다가 우러러 보고[답지저앙(踏地低昻)], 손발이 서로 응하는데[수족상응(手足相應)], 그 절주는 탁무(鐸舞)와 유사하다”라고 했다. 이는 중국의 『삼국지(三國志)』 위서(魏書) 「동이전(東夷傳)」에 기록된 내용으로, ‘답지저앙’에서는 땅을 밟으며 춤추고, 고개를 숙였다가 올리기도 하는 춤사위를, ‘수족상응’에서는 팔과 다리가 서로 같이 움직이는 춤사위를 떠올릴 수 있다. 또한 고구려의 안악 3호분 행렬도에는 검과 활을 들고 춤추며 행진하는 모습이 있는데, 이때 춤사위는 원초적이고 단순했을 것으로 추정된다. 무용총의 벽화에는 팔을 뒤로 보내고 열을 지어 춤추는 모습이 있다. 소매가 길기 때문에 손춤이 아니라 소매춤을 추었을 것이다. 신라의 춤사위는 황남 대총에서 발굴된 춤추는 모양의 토우(土偶)들에서 볼 수 있다. 탈을 쓴 토우도 있고, 치마를 입은 토우도 있다. 양팔과 양손의 춤사위가 율동감이 있고, 오른쪽 발뒤꿈치를 살짝 들고 걸어나가려는 듯한 동작이다.

< 신라 시대의 춤가락 (황남 대총 발굴 춤추는 토우). ©국립경주박물관>

황창랑이 추었다는 〈검무〉는 검법을 기본으로 한 춤사위로, 〈처용무〉는 역신(疫神)을 쫓고 벽사진경(辟邪進慶)의 주제를 표현하는 춤사위였을 것으로 추정된다. 발해의 춤은 조선 후기 한치윤(韓致奫, ?~?)이 기술한 『해동역사(海東繹史)』에서 찾아볼 수 있다. ‘발해 국속에 매 세시에 사람들이 모여 악을 베풀었다. 먼저 노래와 춤을 잘하는 사람 몇 명을 골라, 무리 앞에 서서 인도하게 하고, 사녀들이 그 뒤를 따라 서로 노래하며 줄지어 빙빙 돌며 춤을 추는데, 이를 답추(踏鎚)라 했다’고 기록되어 있다. 고려는 불교 국가였지만 송(宋)나라로부터 당악(唐樂)을 비롯하여 유교(儒敎) 악무(樂舞)를 지속적으로 수용했다. 종묘, 사직 등의 제사뿐만이 아니라 당악정재 〈헌선도〉, 〈수연장〉, 〈오양선〉, 〈포구락〉, 〈연화대〉를 수입하여 연향에 활용하였다. 조선 시대는 유교를 정치 이념으로 삼았으므로, 궁중에서는 유교 악론(樂論)에 따라 춤을 추었다. 『악학궤범(樂學軌範)』 「서(序)」에 ‘춤은 팔풍(八風)을 행하여 그 절주를 이루는 것이다[무소이행팔풍이성기화절(舞所以行八風而成其和節)].’라는 구절이 있다. 즉 궁중에서 행한 제사와 연향의 춤에 팔방위와 음양오행, 팔풍의 움직임을 적용하였던 것이다. 궁중무의 춤사위를 표현한 용어로는 굴신(屈伸), 부앙(俯仰), 철조(綴兆), 서질(舒疾)이 있다. 굴신은 굽히고 피는 동작, 부앙은 숙이고 우러르는 동작, 철조는 진퇴하며 열을 지어 추는 동작, 서질은 춤사위에서 빨랐다가 느려지는 동작을 말한다.

< 의궤에 그려진 궁중무의 춤사위. ©서울대학교 규장각 한국학연구원 >

< 『시용무보』. ©국립 국악원 >

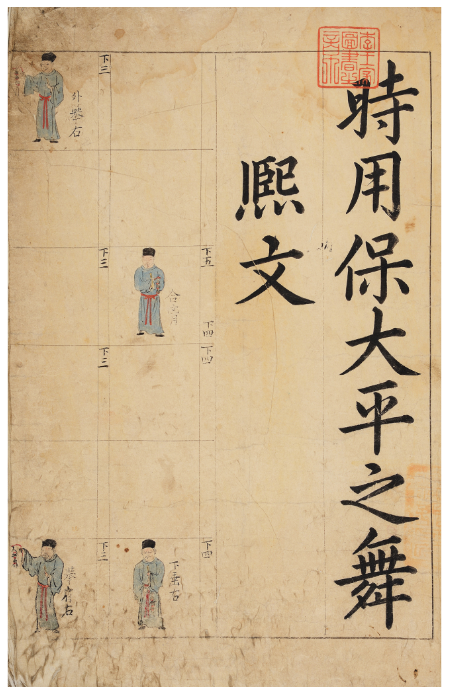

< 「보태평지무」 ‘희문’의 첫 춤 동작. ©국립국악원 >

조선시대 민속춤의 춤사위는 왕조의 번영을 표현한 궁중무와 달리, 생산 활동과 밀접한 절기 행사에 다산(多産)을 기원하기 위해 추어졌다. 농악, 탈춤, 무속춤, 불교춤, 교방춤, 놀이춤 등 민속춤에는 인물이나 행위를 모사하는 춤사위가 많다. 대부분의 민속춤은 기본 춤사위가 있으나, 춤꾼에 따라 자유롭고 즉흥적으로 추어졌다. 또한 전통 사회에서는 지역 간의 이동과 교류가 쉽지 않았기 때문에 춤사위들은 저마다 독특한 지역적 특징을 갖고 있었다. 영남지역의 덧배기춤 춤사위나 경기 지역의 깨끼춤 춤사위가 대표적이다. 이러한 특징은 20세기 전반기까지 유지되었다. 20세기 초부터 서양 공연 예술들이 지속적으로 수입되고, 한국 전쟁과 도시화를 겪으면서 전통춤과 춤사위의 전승은 위기를 겪게 되었다. 1960년대에 민속춤 중심으로 발굴과 연구가 시작되었고, 1970년대부터 당시 생존해 있던 연로한 춤꾼들의 민속춤 춤사위들을 정리하기 시작했다. 교방춤 계열의 〈승무〉나 〈살풀이춤〉은 무대화 과정을 거치며 오히려 춤사위들이 발전하는 양상을 보이기도 했다. 한편 1980년대에 국립 국악원은 김천흥(金千興, 1909~2007)을 중심으로 궁중무 50종목의 복원 공연을 진행했다. 이 과정에서 궁중무 춤사위들이 활성화되었다. 또한 예술 교류가 활발해지고 다른 지역이나 다른 계열의 전통춤들이 소개되면서 춤사위나 기법이 섞이는 경향이 부분적으로 나타나기도 했다. 춤 명인들이 출신 지역을 넘어 활동하면서 다른 지역이나 춤 계열에 영향을 미친 것이다. 춤사위는 전통춤의 계열별, 지역별 특징 뿐 아니라 춤 명인의 특징에 따라 전개되고 있다. 무용학자 정병호(鄭昞浩, 1927~2011)가 민속춤 중심으로 춤사위를 연구했으며, 무용가 박금슬(朴琴瑟, 1922~1983)은 궁중과 민속의 여러 계열 춤들을 학습하여 춤사위를 체계화하였다.

-

내용 및 구성

○ 춤사위의 표현 방식 춤사위는 주제, 내용과 함께 춤을 구성하는 여러 요소 중 하나이므로, 춤사위 자체가 춤의 주제나 내용을 직접적으로 드러내지는 않는다. 전통춤의 종류와 표현 방식이 다양한 만큼 춤사위에도 여러 유형이 있다. 주술적인 춤사위, 노동 모사의 춤사위, 인물이나 동물 모사의 춤사위, 풍자적인 춤사위, 무술적인 춤사위, 기예적인 춤사위, 추상적인 춤사위 등이 있다. 예를 들어 탈춤에서 할미나 영감의 춤은 인물이나 행위를 모사하는 동작으로 이루어진 춤사위이고,〈검무〉는 소품을 이용한 무술적인 춤사위로 내용이나 주제를 표현한다. 〈춘앵전〉은 추상적이고 정형화된 춤사위로 연행되고 창사(唱詞)로 춤의 주요 내용을 노래하기도 한다. ○ 춤사위의 계열별 분류 (1) 궁중무 계열의 춤사위 궁중의 연향에서 추는 정재무(呈才舞)와 제사에서 추는 일무(佾舞)의 춤사위가 있다. 궁중 연향에서 추는 춤사위는 『정재무도홀기(癸巳 呈才舞圖笏記)』에 기록되어 있다. 집화이무, 좌타장우타장, 좌정수우정수, 소수수, 회두, 합정수, 팔수이무, 이수고저, 배고이회선, 염수족도, 수양수오방무, 수수이무, 수수쌍불, 비리, 무릎디피무, 농화이무 등의 다양한 춤사위가 전해진다. 이는 춤사위의 형태를 그대로 표현한 것이다. 〈춘앵전〉의 춤사위 중에는 문학적으로 표현된 것도 있다. 회파신(廻波身)은 물결이 빙빙 돌듯이 몸을 돌리라는 의미인데, 실제 동작은 좌우일전(左右一轉)으로, 두 팔을 옆으로 벌리고 좌우로 도는 것이다. 비금사(飛金沙)는 금빛 모래가 날리듯이 춤추라는 의미로, 실제 동작은 앞으로 나아갔다 뒤로 물러나는 진퇴의 동작을 금빛 모래가 바람에 날리듯이 추라고 표현한 것이다. 궁중의 제사에서 추는 일무의 춤사위는 『시용무보(時用舞譜)』에 그림과 함께 기록되어 있다. 무구(舞具)인 약(籥)과 적(翟, 꿩의 깃), 간(干, 방패)과 척(戚, 도끼) 등의 상징적인 도구를 들고 음양, 팔괘 등의 운영을 담은 추상화된 춤사위를 춘다. 인흉(引胸)은 바로 서서 두 손을 가슴 앞으로 가까이 끌어들이는 동작이고, 양수하견(兩手荷肩)은 두 팔을 모아 한 옆으로 곧게 뻗는 동작이다. (2) 농악춤 계열의 춤사위 농악춤은 꽹과리, 장구, 북, 소고를 들거나 매고 추는 춤이다. 손으로 악기를 들고 연주해야 하므로, 하체 중심의 아랫놀음이나, 머리에 쓴 부포나 채상모, 고깔을 놀리는 웃놀음이 발달했다. 양사는 상쇠가 좌우로 1회씩 교대로 부포를 돌리는 춤사위이다. 꾸리북은 소고잽이가 소고를 8자 모양으로 돌리는 춤사위이다. 반쯤 누워서 팽이처럼 돌아가는 연풍대는 활동 폭이 가장 큰 아랫놀음 춤사위이다. (3) 탈춤 계열의 춤사위 해서 지방의 탈춤과, 경기 지방의 산대놀이, 영남 지방의 오광대와 야류, 〈하회별신굿놀이〉가 있다. 해서 지방의 탈춤 춤사위는 도약하는 동작이 많고, 한삼이나 장삼 자락을 크게 놀린다. 외사위, 겹사위는 활동 폭이 큰 춤사위이다. 서울ㆍ경기 지역 탈춤의 춤사위는 장단을 머금거나, 굼실거리는 동작이 특징이며, 멍석말이, 깨끼춤 등이 있다. 영남 지방 탈춤의 특징적인 춤사위로는 배김새가 있다. 배김새는 탈춤의 과정 중에 유연하게 춤추다가 선 자세나 기마 자세에서 땅을 강하게 밟으며 맺는 동작이다. 또한 지역의 중요한 절기에 제(祭)를 지내고 마을 사람들의 친목을 위하여 벌인 탈춤판에서 지배 계급을 풍자하며 다양한 춤사위가 추어졌다. (4) 굿춤 계열의 춤사위 굿춤은 영신(迎神), 오신(娛神), 송신(送神)의 과정에 따라 춤사위가 전개된다. 서울ㆍ경기 지역, 동해안과 영남 지역, 황해도 지역, 호남 지역, 제주 지역으로 나눌 수 있다. 서울굿에서 모든 굿거리의 초반부는 들이숙배나 숙배 동작으로 시작한다. 서울과 경기 북부, 황해도 굿에서 도무(跳舞)는 굿거리의 절정에서 추는 동작이다. 동해안의 굿에는 푸너리가락에 맞추어 추는 푸너리춤이 있고, 남해안 굿에서 대너리장단에 맞추어 추는 대너리춤이 있다. (5) 교방춤 계열의 춤사위는 대개 여성들이 실내에서 추는 〈승무〉나 〈입춤〉, 〈살풀이춤〉 등에서 볼 수 있다. 20세기 중반부터 극장 무대에서 추어지면서 춤사위들이 정교하게 발달했다. 비정비팔, 완자걸음, 잉어걸음은 교방춤 계열의 대표적인 춤사위이다. (6) 불교의식무의 춤사위는 〈나비춤〉, 〈바라춤〉, 〈법고춤〉에서 추어진다. 느리고 유장하기도 하며, 단순하게 반복되기도 한다. 춤사위의 구성은 궁중 정재나 일무, 불교춤의 경우 각 계열의 기본 춤사위들을 배열하지만, 그 외 민속춤들은 춤꾼에 따라 기본형을 추되 즉흥적으로 배합하기도 한다. 이렇게 춤사위들을 연결하여 한 단락의 동작절을 구성하게 된다. 동작절은 대개 내고 달고 맺고 푸는 과정을 보여준다. 이를 축약하면 춤의 전개에서 한 단락을 마무리하는 ‘맺는 형’과 춤을 일으키기 위해 ‘어르는 형’과 춤의 기운과 감정을 자유로이 발산하는 ‘푸는 형’이 있다. '맺는 형'은 장중함과 기운이 집약되며, '어르는 형'은 춤폭이 작고 부드러우며, '푸는 형'은 춤사위가 개방적이고 역동성이 증가한다. 또 춤사위의 특성을 정(靜)ㆍ중(中)ㆍ동(動)의 개념으로 설명할 수 있다. ○ 반주 음악 각 춤에 반주 음악이 따르고 음악에 따라 편성 악기와 장단 구성이 각기 달리 나타난다. ○ 복식ㆍ의물ㆍ무구 각 춤의 복식과 무구에 따른다. -

의의 및 가치

궁중에서 추는 정재와 일무의 춤사위의 특징은 유연하고 우아하며, 반듯하다. 군무로 출 때는 음양오행의 격식을 갖추고 조화를 이루며, 각 춤의 주제를 표현하는 소품들을 많이 사용한다. 일무의 춤사위는 열을 지어서 64명이나 36명이 추는데, 장엄하고 유장하다. 민속춤에서 춤사위는 춤추는 목적에 따라 다르게 생성되었다. 무속춤은 접신(接神), 오신(娛神), 송신(送神)의 과정에 따라 춤사위가 전개된다. 농악무는 마을굿과 지신밟기, 판굿의 과정에 따라 추어졌고, 탈춤 역시 지역의 중요한 절기에 제(祭)를 지내고 마을 사람들의 친목을 위하여 벌인 춤판에서 지배 계급을 풍자하며 다양한 춤사위가 추어졌다. 민속춤의 춤사위는 활달하고 동적(動的)이며 단순하고 소박하기도 하다. 또 정해진 격식이 없기 때문에 자유분방하며, 개인의 멋과 흥을 드러내기도 한다. 이와 달리 교방춤은 섬세하고 세련된 멋이 있다. 지역에 따라서 북부 지방의 춤사위는 활달하고 역동적이며, 중부 지방의 춤사위는 섬세하고 아기자기하고, 남부 지방의 춤사위는 중후하고 박력이 있으며, 호남 지방의 춤사위는 유연하고 풍류적이다. 대표적으로 중부 지방 춤사위를 깨끼춤이라 칭하고, 영남 지방의 춤사위를 덧배기춤이라 칭한다. 한국 전통 공연 예술의 춤사위는 각 종목이 연행되는 목적을 반영하여 형성되었으며, 다양한 표현법을 보인다는 점에서 예술사적 가치를 갖는다고 할 수 있다. 또한 우리 춤사위에는 한국 고유의 미의식이 발현되어 있다는 점에서 의의가 있다. -

고문헌

『악학궤범(樂學軌範)』 『시용무보(時用舞譜)』 -

참고문헌

국립국악원 편, 『시용무보』, 국립국악원, 1980. 김영희ㆍ김채원ㆍ김채현ㆍ이종숙ㆍ조경아, 『한국춤통사』, 보고사, 2014. 박금슬, 『춤동작』, 일지사, 1982. 이두현, 『한국가면극』, 서울대학교출판부,1994. 이흥구ㆍ손경순 역, 『조선궁중무용』, 열화당, 2000. 장사훈, 『한국전통무용연구』, 일지사, 1977. 정병호, 『한국 춤』, 열화당, 1985. 허영일, 「해동성국 발해조 악무의 문화사적 탐색」, 『동방한문학』 55, 2013. -

집필자

김영희(金伶姬)

-

검색태그

-

추천 자료가 없습니다.