-

다른 이름

각지떼기, 잎춤사위, 입춤사위, 맨손입춤

-

정의

춤을 출 때에 손가락을 모았다가 순간적으로 튕기듯 펼치는 춤사위

-

요약

깍지떼기는 활시위를 당길 때 깍지를 엄지손가락에 끼워 튕기는 모습에서 유래한 명칭이다.깍지는 활쏘기에서 엄지손가락에 끼워 사용하는 물품으로, 소뿔을 재료로 하여 각지(角指) 라고 한다. 깍지를 엄지에 끼워 활줄에 걸치고 검지를 엄지에 고정하여 당기는 듯이 손을 활기 있게 펼친다. 무예적 성격을 띠고 있지만 부드럽고 유연한 춤사위로, 검무에서 주로 사용된다.

-

유래

깍지떼기는 활쏘기 동작에서 유래된 무예적인 춤사위이다. 활을 쏠 때, 엄지와 검지로 화살 당긴 활줄을 잡고 있다가 화살을 순간적으로 가볍게 놓으면 활줄이 튕겨 화살이 목표물로 나아간다. 이러한 느낌의 손 형상을 춤사위에서 표현한 것이 깍지떼기이다. 주로 검무에 나타나며, 검무에서 깍지떼기와 유사한 동작을 잎 춤사위, 입춤 사위, 맨손입춤라고 하는데, 잎 춤사위는 손바닥이 잎처럼 펴진다고 하여 붙은 이름이고, 입춤은 손바닥 놀림을 기본 춤사위로 인식하여 처음 접하는(입문하는) 뜻에서‘입’이라는 용어를 사용한 것으로 보인다. 1780년 다산 정약용(丁若鏞, 1762~1836)의 한시「무검편증미인(舞劍篇贈美人)」에서‘열 손가락 번득이니 뜬구름과 흡사하네[십지번전여부운(十指翻轉如浮雲)]’라고 한 것은 깍지떼기 동작을 묘사한 것으로 보인다. 1966년 8월 무형문화재 조사보고서 제18호에 기록된 〈진주검무〉를 보면 입춤 사위로 기록되어 있다. 그러나 문화재 지정과 함께 진주검무는 지역의 정서와 역사를 담아 표현되면서 〈진주검무〉는 1970년대 영상을 보면 활달하고 외향적인 성향이 강한 춤사위로 볼 수 있다. 1996년 국립문화재연구소 자료를 보면 한삼 사위에 깍지떼기라 기록되어 있으며 이러한 동작은 현재까지 〈진주검무〉의 독특한 춤사위에 남아 있다.

-

내용 및 구성

검무를 출 때, 한삼을 벗고 칼을 들기 전에 맨손 춤사위를 하는데,〈진주검무〉에서 맨손 춤사위는 깍지 떼기→방석돌이→삼진삼퇴→앉은 사위로 이루어진다. 깍지떼기는 주먹을 가볍게 쥐고 있다가 손바닥을 위로 하여 벌리듯 펼치는 동작이다. 다섯 손가락을 모아서 한 손은 이마 위에 다른 한 손은 가슴 앞에서 살짝 튕긴다. 튕긴 후 손바닥을 펴고 양팔을 옆으로 해서 한 팔은 손목을 돌리면서 어깨선에서 떨어뜨리고 한 팔은 내린다.

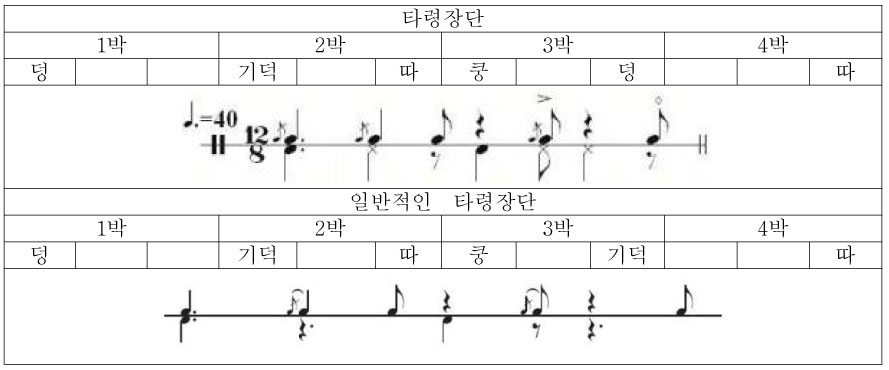

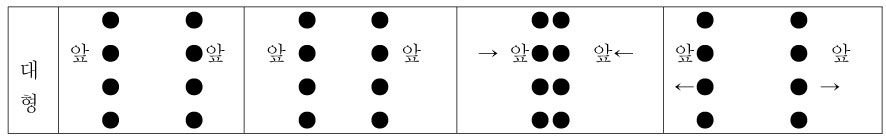

<깍지떼기 춤사위 ©국립국악원> 깍지떼기는 3소박 4박자의 타령장단에 맞춰 춘다. 한 동작이 두 장단에 걸쳐 이루어지고 좌·우를 합치면 총 네 장단이 하나의 동작으로 구성된다. ① 1 장단에 제자리에 숙인자세에서 오른발을 내밀어 제1,2박에 깍지떼기를 하고 제3,4박에 왼쪽 사선태에서 왼쪽 100도 방향으로 서서히 돌린다. 1 장단에 손바닥을 아래로 하여 머물다 4박에 원위치로 돌아온다. 2 장단에 반대쪽으로 왼발을 내밀고 1,2박에 깍지떼기를 하고 3,4박에 오른쪽 사선으로 살짝 움직인다. 1 장단에 오른쪽 사선으로 1박에 손바닥을 아래로 내리고 정면을 보면서 2박에 오른발 들어 3박에 오른발 퇴세 전으로 딛고 4박에 왼발을 퇴세 전으로 딛으며 등을 대고 있다. ② 다시 퇴세 전으로 2 장단을 등을 대고 뒤로 가면서 1 장단은 깍지떼기를 하고 1 장단은 한 손 평사 위로 팔을 들고 그대로 발디딤만 움직여 서로 등을 대고 선다. 다시 2 장단을 전진하며 1 장단에 깍지떼기를 하고 1 장단은 오른손 평사 위를 하면서 다시 등을 지고 제자리에 줄을 맞춰 일거일휴(一擧一休:한 손은 올리고 한 손은 내린다.)를 한다. 이는 다시 등을 지면서 2 장단을 원위치로 돌아오면서 자세를 취한다. ③ 원위치에서 1 장단은 왼쪽으로 숙인자세로 깍지떼기를 하면서 2박에 왼손을 사전으로 올리면서 왼쪽으로 회전을 하며 3박에 두 손을 사선에서 일자 평사 위로 하여 4박에 호흡을 들어 마신다. 다음 1 장단에 1박에 호흡을 내리면서 평사 위로 손바닥을 내리고 2박에 오른발 들러 3박에 뒤로 오른발 1보 퇴세 전으로 딛고, 4박에 왼발을 퇴세전으로 딛으며 다시 오른발부터 다음 동작인 방석돌이를 할 수 있도록 준비한다. ○ 깍지떼기 동작

< 깍지떼기 동작. ©진주검무부존회 >

○ 대형구성과 장단

< 진주검무 동작중 깍지떼기 동작구성 ©ArtsKoreaTV >

-

반주 음악

-

복식ㆍ의물ㆍ무구

〈진주검무〉의 무복은 기본 복식으로 남색 치마와 옥색 삼회장저고리이다. 그 위에는 홍색 전복(쾌자)을 입고, 제일 겉에 남색 전복(戰服)을 착용한다. 가슴에는 홍색 전대(戰帶)를 두르고 머리에는 흑색 전립(戰笠)을 쓴다. 〈진주검무〉에서 무구는 목이 꺾이지 않는 한 쌍의 백동 칼을 사용한다. 양손에는 한삼을 끼고 있다가 밖으로 손을 꺼내어 칼을 잡는다. 한삼은 갑사로 만들고, 색깔은 하얀색ㆍ적색ㆍ연두색ㆍ노란색ㆍ녹색ㆍ분홍색ㆍ남색의 일곱 색으로 구성된다. 길이는 75cm 폭은 35cm로 정재에서 착용하는 한삼보다 길이가 짧고 색깔마다의 폭이 좁다. 이는 궁중정재가 지방 관아로 보급되면서 변화된 것으로, 〈진주검무〉만의 특색이다.

-

의의 및 가치

-

지정사항

진주검무: 국가무형문화재(1967)

-

참고문헌

국립문화재연구소, 『입춤ㆍ검무ㆍ한량무』, 계문사, 1996. 국립민속박물관, 『조선대세시기Ⅳ:동경잡기』, 국립민속박물관, 2007. 국립부산국악원, 『영남춤사위 용어편람』, 국립부산국악원, 2005. 김정녀·성기숙, 『무형문화재보고서19』 문화재관리국, 1997. 김천흥·박헌봉·유기룡, 『무형문화재조사보고서18』, 문화재관리국, 1966. 박재·김성은 역, 『동사일기』, 보고사, 2017. 성계옥· 차수수, 『진주검무』, 화산문화, 2002. 성기숙, 『한국춤의 역사와 문화재』, 민속원, 2005. 성무경, 『교방가요』, 보고사, 1990. 임수정, 『한국의 교방검무』, 민속원, 2011. 정병호, 『한국의 전통춤』, 집문당, 2002. 정병호·이보형, 『무형문화재조사보고서169』, 문화재관리국, 1966. 한국문화상징사전편찬위원회, 『한국문화상징사전』 동아출판, 1992.

-

집필자

김태덕(金台德)

-

검색태그

-

추천 자료가 없습니다.