-

다른 이름

좌창(坐唱), 경기잡가(京畿雜歌), 12잡가(十二雜歌) -

정의

조선 후기부터 20세기 초까지 번창했던 시가 중 후에 경서도 지역에서 특히 애호되었던 열 두 곡의 잡가 -

요약

잡가는 19세기에 생성되어 20세기 초·중반에 서울·경기 지역을 중심으로 서민 대중문화로 확산된 음악이다. 시가 형식에 선율이 얹어지며 그 내용이나 형식에 변화가 발생하였고, 특정 장르로 분류하기 어려운 곡들을 포괄한다. 경서도 민요와 소리꾼의 기량 연마와 관련이 깊으며, 종목 중 전승의 어려움으로 그 중요성이 부각 되는 노래이다. -

유래

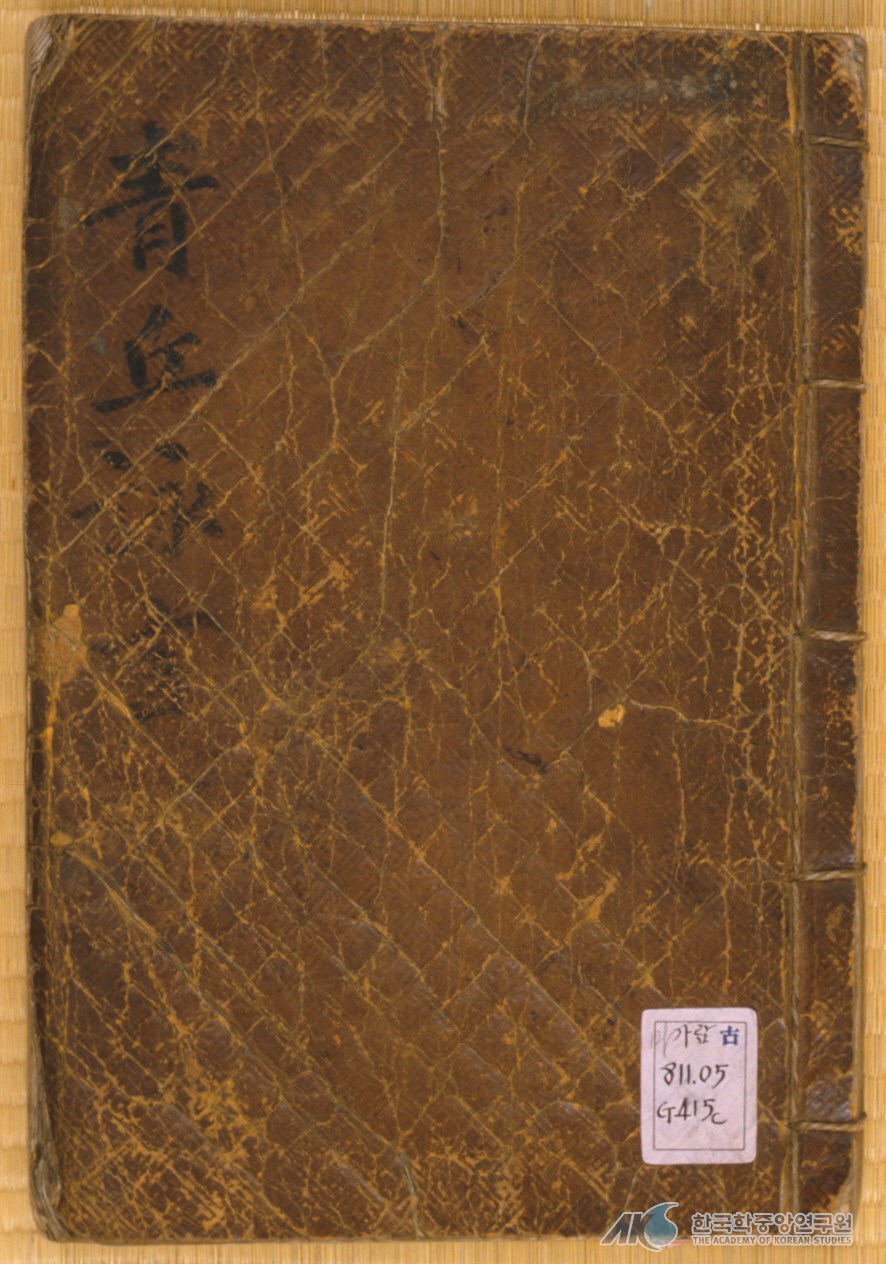

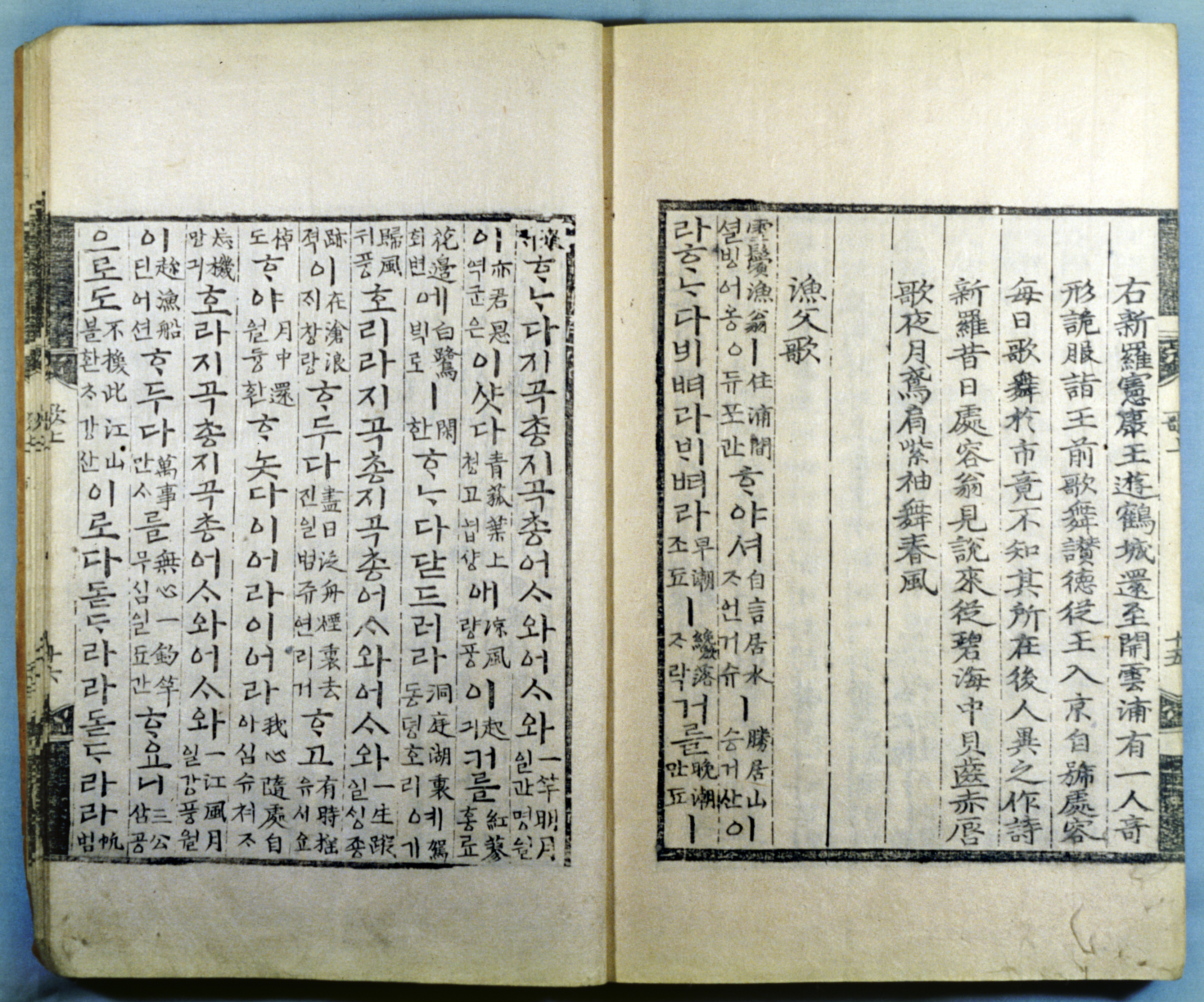

잡가가 문헌에 등장한 것은 대학본 『청구영언(靑丘永言)』(1728)에서 비롯된다.

< 〈청구영언〉, 서울대학교 규장각한국학연구원 소장 유물 ⓒ『한국민족문화대백과사전』 >

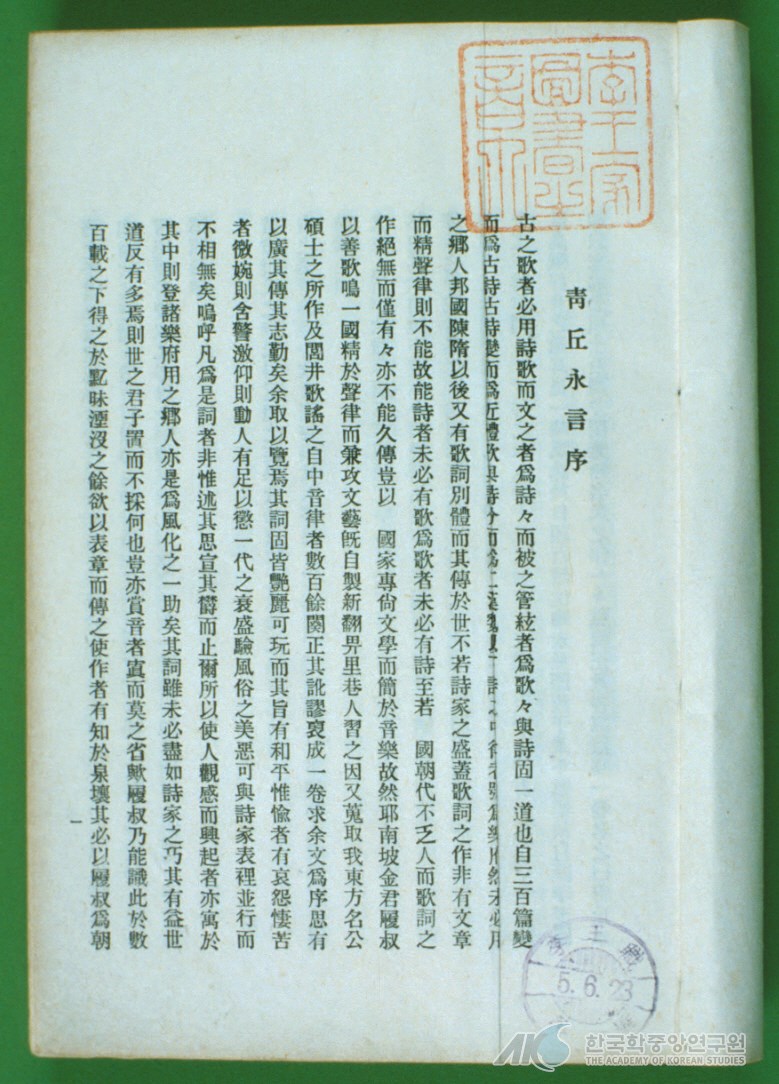

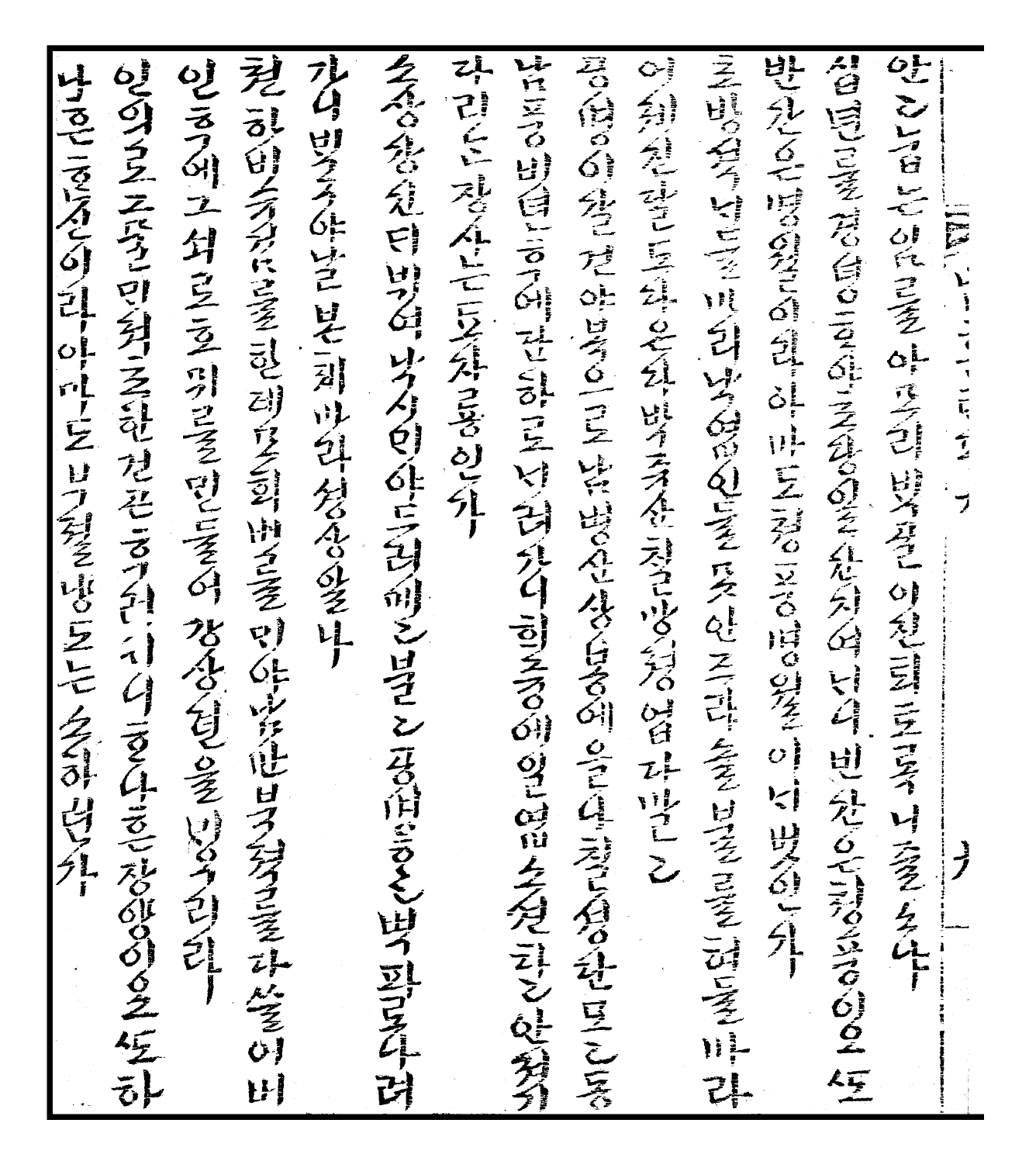

< 〈청구영언/서문〉, 서울대학교 규장각한국학연구원 소장 유물 ⓒ『한국민족문화대백과사전』 >

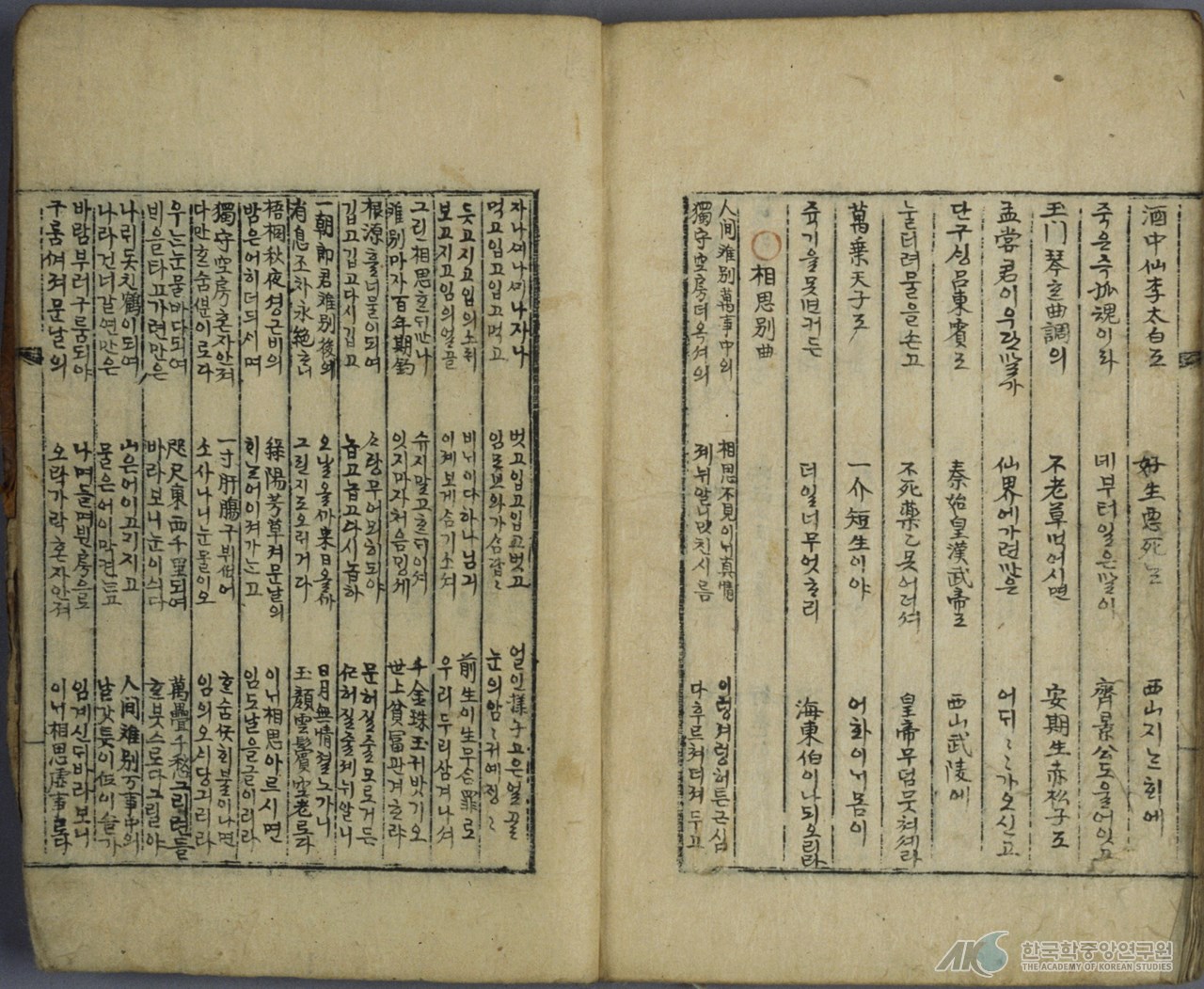

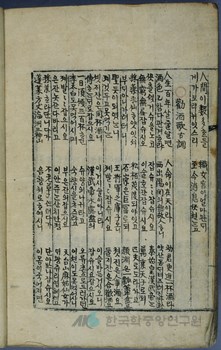

『청구영언』에는 〈상사곡(相思曲)〉·〈권주가(勸酒歌)〉·〈군악(軍樂)〉·〈어부가(漁夫歌)〉·〈양양가(襄陽歌)〉·〈매화가(梅花歌)〉 등 16편이 수록되어 있다. 이 가운데 몇 편이 빠지고 새로운 시가가 추가되어 《12가사》가 이루어졌다. 《12가사》에는 〈어부가〉와 같이 고려 시대부터 전승된 것으로 추정되는 시가가 있는가 하면, 〈권주가〉 등 그 성립연대가 최근으로 추정되는 것들도 있다. 따라서 오랜 시대에 걸쳐 불리던 노래들이 19세기 초 내지 중엽에 판소리의 열두 마당과 같이 짝을 맞추어 《12가사》로 형성되었다고 보인다. 여기에서 영향을 받아 〈유산가(遊山歌)〉·〈적벽가(赤壁歌)〉 등을 묶어 《12잡가》라고 하였으며 그 시기는 19세기 후반으로 볼 수 있다.

< 〈청구영언/상사별곡〉, 서울대학교 규장각한국학연구원 소장 유물 ⓒ『한국민족문화대백과사전』 >

<〈청구영언/권주가〉, 서울대학교 규장각한국학연구원 소장 유물 ⓒ『한국민족문화대백과사전』 >

< 〈악장가사/어부가〉, 한국학중앙연구원 장서각 소장 유물 ⓒ『한국민족문화대백과사전』 >

< 매화가(梅花歌) ©국립중앙도서관 >

잡가를 형성한 계층은 삼패(三牌)나 사계축의 소리꾼이다. 삼패는 기생을 구분해서 부르던 용어로 잡가의 연행을 주로 담당했던 것으로 알려져 있다. 사계축은 현재 서울역 앞에서 만리재로 돌아 청파동까지 이르는 지역을 일컫는다.

삼패와 사계축의 명창으로는 추교신(秋敎信)·조기준(曺基俊)·박춘경(朴春景)이 유명하다. 〈유산가〉는 박춘경이 지은 노래였다고 하며 잡가 중 일부의 시가는 그전부터 있었다고 볼 수 있다. 그 뒤 일제 침략으로 창가나 유행가가 대두되기 전인 1930년대까지가 잡가가 번창한 시기로 볼 수 있다. 잡가의 향유층은 삼패나 사계축 소리꾼을 불러 노래를 시킬 수 있는 신흥 도시 상공인 계층에서 비롯하였으며, 이후 일반 서민 및 사대부 계층까지 확대되어 갔다. 양반층에서는 본래 가곡이나 가사 등과 같은 노래들을 선호하였는데, 잡가가 서민들에게 큰 애호를 받게 되자 이러한 인기에 영향을 받아 일부 양반 계층까지도 잡가를 즐긴 것으로 보인다. 그 뒤 일제 침략으로 창가나 유행가가 대두되기 전인 1930년대까지를 잡가가 가장 번창한 시기라고 꼽을 수 있다. 잡가는 조선 말기에 형성되고 번창하다가 1930년 전후 유행가 등 서양풍의 노래에 밀려난 노래이다. 따라서, 잡가는 조선조의 마지막을 장식한 문학 장르이며 격동하는 근대사의 도시상공인과 서민의 음률을 유추할 수 있다는 것에 그 의미가 있다. 또, 현재와 과거를 이어주는 과도기적 시문학이기도 하다. 잡가는 조선조의 최종 장르이기 때문에 종래부터 있었던 시조·가사·판소리·민요 등을 인용하고 변형하여 널리 불렸으나 새로운 사조에 밀려 발전이 이루어지지 못하였다. 이후에 우리 음악에 대한 보존과 전승에 관심이 생기면서 잡가도 자료정리 작업과 연구가 이루어졌다.

-

내용

○ 연행 시기 및 장소 서울과 경기도를 중심으로 전문적인 소리꾼들에 의해 애창되었으며 현재까지 전승되고 있는 잡가 중 가장 대중적인 곡이다. 주로 민간의 유희 장소나 여름철 원두막, 겨울철 파움 등에서 불렀다고 한다. 특히 농한기인 겨울철에는 파 움막을 소리방으로 꾸며 가르치거나 배우기도 하고 소리꾼들과 애호가들이 모여 즐기기도 했다고 한다.

< 〈서울 암사동 유적 주거지 복원 모습〉 ⓒ『한국민족문화대백과사전』 >

○ 형식 구성 잡가의 형식과 내용을 살펴보면 잡가의 구성은 여러 장르가 혼용되어 이루어져 있음을 쉽게 알 수 있다. 곧, 시조·가사·판소리·민요 등이 모두 잡가 형성에 영향을 주었다는 것이다. 이들 장르는 잡가로 수용되면서 새롭게 변화되는 양상이 나타난다. 시조의 경우는 사설시조가 가장 많이 잡가에 영향을 주었다. 다만, 사설시조에 영향을 받은 잡가는 형태적인 측면에서 종장의 구성이 미흡하다. 가사의 영향을 받은 경우에는 사설에서 4음보격 율조가 파괴된 양상을 보이며, 판소리의 영향을 받은 잡가들은 특정한 부분만을 선택해 노래하였다. 민요의 영향을 받은 경우에는 선율이 화려해지는 경향을 보인다.

○ 잡가의 종류 ∙《12잡가(十二雜歌)》 〈달거리(月令歌)〉,〈방물가(方物歌)〉,〈선유가(船遊歌)〉,〈소춘향가(小春香歌)〉,〈십장가(十杖歌)〉,〈유산가(遊山歌)〉,〈적벽가(赤壁歌)〉,〈제비가(燕子歌)〉,〈집장가(執杖歌)〉,〈출인가(出引歌)〉, 〈평양가(平壤歌)〉, 〈형장가(刑杖歌)〉 ∙《휘몰이잡가》 〈곰보타령〉,〈개성팔경가(開城八景歌)〉,〈기생타령(妓生打令)〉,〈만학천봉(萬壑千峰)〉,〈맹꽁이타령〉,〈바위타령〉,〈병정타령(兵丁打令)〉,〈비단타령(緋緞打令)〉,〈생매잡아〉,〈육칠월(六七月)〉,〈장대장타령(張大將打令)〉,〈한잔부어라〉 ∙《경기잡가(京畿雜歌)》 〈갖은방물가(方物歌)〉,〈구방물가(舊方物歌)〉,〈국문뒤풀이〉,〈금강산타령(金剛山打令)〉,〈범벅타령〉,〈변강쇠타령(卞江釗打令)〉,〈토끼화상(兎畵像)〉,〈풍등가(豐登歌)〉 ∙《서도잡가(西道雜歌)》 〈공명가(孔明歌)〉,〈관동팔경(關東八景)〉,〈맹인덕담경(盲人德談經)〉,〈배따라기〉,〈별조 공명가(別調 공명가)〉,〈사설 공명가(辭說 孔明歌)〉,〈영변가(寧邊歌)〉,〈자진배따라기〉, 〈장한몽(長恨夢)〉,〈적벽부(赤壁賦)〉,〈제전(祭奠)〉,〈초한가(楚漢歌)〉,〈파경(罷經)〉

-

의의 및 가치

십이잡가는 잡가 중에서도 서울을 중심으로 경기·서도지역 민요의 영향을 가장 많이 받은 잡가에 해당하며, 판소리와 가사 등 다양한 전통소리를 흡수하여 시대와 함께 끊임없이 호흡하며 계승되었다. 음악적, 문학적, 민속학적 가치가 높은 노래로 민속 음악의 특징인 적층문화(積層文化)의 요소를 간직한 대표적 전통 성악곡이다. -

지정사항

국가무형문화유산 경기민요 -

참고문헌

국립문화재연구소, 『경기민요』, 민속원, 2008. 김영운, 『한국민요학』, 한국민요학회, 2002. 성경린 외, 『국악의 향연』, 중앙일보사, 1988. 송은주, 『12잡가의 시대적 변화양상 연구』, 민속원, 2016. 송은주, 『십이잡가, 우리의 삶과 자연의 노래』, 민속원, 2020. 이능화, 『조선해어화사』, 1927. 이창배, 『가요집성』, 청구고전성악학원, 1954. 이창배, 『한국가창대계』, 홍인문화사, 1974. 이춘희·배연형·고상미, 『경기12잡가』, 예솔, 2000. -

집필자

송은주(宋銀珠)

-

검색태그

-

추천 자료가 없습니다.